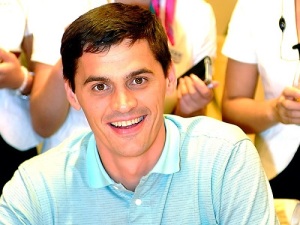

Александр Владимирович Попов (49 лет), советский и российский пловец, четырехкратный олимпийский чемпион

Александр Владимирович Попов (49 лет), советский и российский пловец, четырехкратный олимпийский чемпион

Родился 16 ноября 1971 года в Свердловской области, в семье рабочих. В секцию плавания родители отдали будущего чемпиона «для здоровья», даже не мысля о грядущих спортивных наградах. Однажды отец, заметив, что сын занимается плаванием порой в ущерб учёбе, предлагал прекратить тренировки, но Александр заявил, что «уже поздно».

Значительных успехов в спорте юноша добился, поступив в университет и переехав в Волгоград. Там его тренером стал сначала Анатолий Жучков, а затем Геннадий Турецкий. Он-то и предложил спортсмену, плававшему на спине, переквалифицироваться на вольный стиль.

Первой громкой победой Александра Попова стало выступление на чемпионате Европы в Афинах в 1991 году – из Греции он привез четыре золотые медали (за заплывы на индивидуальных дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем и за две эстафеты).

Затем были семь лет сплошных побед: в 1992 году Попов стал двукратным олимпийским чемпионом в Барселоне, в 1993 – двукратным чемпионом Европы. В 1994-м он побил мировой рекорд на стометровке и заработал звание двукратного чемпиона мира. Ещё два «золота» Попов завоевал на чемпионате Европы в 1995 году в Вене. А спустя год – на Играх в Атланте – он снова поднялся на главный пьедестал почёта, выиграв вторую олимпийскую «стометровку» подряд.

К тому моменту спортсмен уже три года жил в Австралии, куда переехал в 1993 году. В августе 1996 года он находился в Москве, где произошла трагедия, едва не стоившая известному пловцу спортивной карьеры: его тяжело ранили ножом в уличной стычке. Однако искусство хирурга Автандила Манвелидзе позволило Александру Попову вернуться в большой спорт и вновь выйти на уровень рекордов: летом 1997 года он выиграл две золотые медали на чемпионате Европы, а спустя год, в 1998-м, стал трехкратным чемпионом мира. Тогда же ему вручили приз Международной федерации плавания – специальный кубок, который присуждается самому выдающемуся пловцу десятилетия.

На этом «золотые» победы Александра Попова завершились. На чемпионате Европы-1999 он получил «серебро» и «бронзу», на Олимпийских играх в Сиднее – «серебро» за заплыв на «стометровке», а на дистанции 50 метров занял шестое место. Уже тогда спортсмен признался, что ему наскучили одни и те же дистанции.

Тогда же, в 2000 году, на Играх в Сиднее Попов был избран в Международный Олимпийский комитет, став одним самых молодых членов этой организации. В конце 2004 года он принял решение о завершении спортивной карьеры.

Заслуженный мастер спорта СССР, четырехкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, 21-кратный чемпион Европы – Попов награждён орденами Дружбы и «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Сегодня Александр Попов является членом Совета при Президенте Российской Федерации по физической культуре и спорту, Исполкома Олимпийского комитета России, Высшего совета Всероссийского добровольного общества «Спортивная Россия», наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания.

Александр Попов женат на известной спортсменке, пловчихе Дарье Шмелёвой, они воспитывают двух сыновей и дочь. Живёт и работает в Москве.

Александр Николаевич Малинин (Выгузов) (62 года), советский и российский эстрадный певец, Народный артист России

Александр Николаевич Малинин (Выгузов) (62 года), советский и российский эстрадный певец, Народный артист России

Родился 16 ноября 1958 года в Свердловске (ныне – Екатеринбург), в семье рабочих.

Творческий путь Александра начался в 1976 году в эстрадной студии при Свердловской филармонии. Затем он был солистом хора Уральского военного округа, сотрудничал с вокально-инструментальным ансамблем «Поют гитары». Обучался в московском музыкальном училище имени Ипполитова-Иванова.

Выступал в ансамбле «Голубые гитары». В 1983 году Малинин начал работать в группе Стаса Намина. В конце 80-х годов двадцатого столетия гастролировал в Америке. По итогам турне записана пластинка вместе с Дейвом Померанцем, песня из которой вошла в «топ-хиты» журнала «Биллборд». По возвращению в СССР Малинин завоевывает Гран-при на конкурсе «Юрмала-88».

В начале 1990–х годов Александр Малинин придумывает новую эстрадную форму выступлений: «Балы с Александром Малининым», масштабные постановочные шоу с участием симфонических оркестров и артистов балета.

С этой программой артист выступал в Москве и Санкт-Петербурге, а также много гастролировал по городам России и зарубежья.

На счету певца более 20 музыкальных альбомов, самые известные из них: «Поручик Голицын», «Бал», «Любви желанная пора», «Венчание», «Ночи окаянные», «Берега».

В 1994 году он был удостоен престижной международной музыкальной премии The World Music Awards. Александр Малинин носит звание лауреата премии Ленинского Комсомола, Заслуженного артиста РСФСР, Народного артиста России и Украины. Он награждён орденами Дружбы и Почета, медалями и другими наградами.

Сегодня Александр Малинин продолжает творческую карьеру, он гастролирует со своими программами, а также принимает участие в различных концертах.

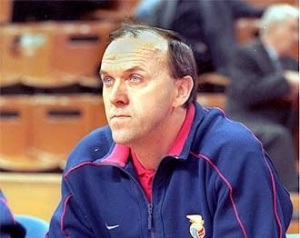

Владимир Григорьевич Кондра (70 лет), советский волейболист, олимпийский чемпион, Заслуженный тренер России

Владимир Григорьевич Кондра (70 лет), советский волейболист, олимпийский чемпион, Заслуженный тренер России

Родился 16 ноября 1950 года в городе Сочи. Его волейбольная карьера началась неожиданно — из-за полученной в детстве травмы. Играя с мальчишками в настольный теннис в школьном вестибюле, Владимир погнался за мячом и разбил правой рукой стеклянную дверь. Для восстановления подвижности руки врачи посоветовали выбрать такой вид спорта, где её мышцы постоянно работали бы на растяжку, и мальчик начал заниматься волейболом.

Его спортивная карьера началась в сочинском клубе «Динамо». В 18 лет Кондра перешёл в грозненский «Спартак», в 20 лет получил приглашение от СКА (Ростов-на-Дону), игравшего в высшей лиге, а спустя четыре года пришёл в базовый клуб сборной страны — ЦСКА.

За сборную СССР Владимир Кондра начал выступать ещё в «ростовский» период — в 1971 году. За 11 лет (до 1982 года) он стал победителем большого числа престижных турниров, в том числе и олимпийским чемпионом в 1980 году. А за выдающуюся игру на чемпионате Европы, проходившем в 1979 году во Франции, журналисты даже наградили его титулом «волейбольный Пеле».

Несмотря на свой невысокий по волейбольным меркам рост (185 сантиметров) и на то, что кисть правой руки полностью так и не восстановилась, Владимир поражал зрителей великолепной игрой в атаке, отчаянной самоотверженностью в защите и на приёме. Именно Кондра первым из всех советских волейболистов начал выполнять подачу в прыжке.

Игровую карьеру Кондра завершил в 1982 году, а вскоре снова пришёл в большой спорт — в качестве тренера. Первыми его «подопечными» стала молодёжная сборная СССР. Первым тренерским триумфом — победа его воспитанников в 1984 году на чемпионате Европы во Франции (спустя пять лет после триумфального «французского» выступления самого Владимира). А ещё через год его волейболисты победили на молодёжном чемпионате мира в Италии, завоевав звание сильнейшей команды планеты.

Также Кондра тренировал «Искру» (Одинцово), ЦСКА, «Олимпиакос» (Пирей), «Рассвет» (Москва), «Факел» (Новый Уренгой), «Рахат» (Алма-Ата), юношескую и молодёжную сборные России, национальные сборные СССР, Франции, России и Казахстана. В декабре 2009 года он стал главным тренером команды «Динамо-2» (Москва), а с ноября 2012 года является тренером сборной Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

До 2012 года Владимир Кондра оставался единственным в мире волейболистом, который завоевал полный комплект олимпийских наград — «золото» (1980), «серебро» (1976) и «бронзу» (1972). К его главным спортивным достижениям относятся также титулы чемпиона мира (1978), пятикратного чемпиона Европы (1971, 1975, 1977, 1979, 1981), девятикратного чемпиона СССР (1974–1982). Также он дважды становился победителем Кубка мира, трижды — победителем Спартакиад народов СССР, четырежды — победителем Кубка европейских чемпионов и серебряным призёром чемпионата СССР (1971) и чемпионата мира (1974).

Годы тренерской работы также принесли в копилку Владимира Кондры огромное количество наград, в том числе два «золота» на чемпионатах мира и две серебряные олимпийских медали. Сегодня он продолжает свою тренерскую работу, живет в Москве.

Лев Николаевич Николаев (1937-2011), советский и российский телеведущий, сценарист, популяризатор науки

Лев Николаевич Николаев (1937-2011), советский и российский телеведущий, сценарист, популяризатор науки

Родился 16 ноября 1937 года в городе Славянск-на-Кубани. После окончания в 1954 году школы и художественного училища Краснодара он поступил на физический факультет МГУ, который окончил в 1960-м, а потом еще через пять лет здесь же аспирантуру. Сначала он работал в Лимнологическом институте Сибирского отделения Академии наук (занимался изучением озер) и тогда же увлекся искусством киномонтажа.

Его карьера на телевидении и в документальном кино началась в 1957 году. Вообще в конце 1950-х – начале 1960-х годов Николаев освоил тут множество профессий – работал сценаристом, оператором, режиссером документального кино, а профессиональному монтажу учился на киностудии «Мосфильм», в группе Эльдара Рязанова. После окончания аспирантуры в 1965 году он окончательно оставляет науку и полностью посвящает себя кинодокументалистике.

Штатным сотрудником Центрального телевидения СССР Лев Николаевич стал в 1973 году, в качестве редактора знаменитой программы «Очевидное – невероятное», которую сам и создал вместе с Сергеем Капицей. В последующие годы он также был руководителем и ведущим программ: «Институт человека», «Под знаком Пи», «Избранное», «Цивилизация», «Гении и Злодеи уходящей эпохи», «Черные дыры. Белые пятна» и др. Несколько его программ были удостоены призов различных фестивалей в разных странах мира.

В 1990 году Николаев был назначен художественным и научным руководителем ТРК «Цивилизация», а в 1995 году стал художественным руководителем вновь созданной независимой Ассоциации научно-популярного и просветительского телевидения. В этот же период он занимал пост советника Генерального директора Общественного российского телевидения по научно-популярному вещанию.

Параллельно с работой на телевидении Лев Николаевич много времени посвящал и созданию документального и научно-популярного кино. Более сотни таких картин снято по его сценариям, и свыше десятка из них награждены призами престижных советских, российских и международных кинофестивалей и различными премиями.

Среди самых известных – это фильмы: «Сибирью плененные», «Живая Вселенная», «Любовь Орлова», «Михайло Ломоносов», «Тайны забытых побед», «Секретные проекты», «Мир, который придумал Бор», «Код жизни», «Империя Королева» и многие другие. Также он является автором нашумевшего фильма о катастрофе на Чернобыльской АЭС «Предупреждение», съемки которого проходили сразу после аварии в опасной зоне, в результате чего Николаев серьезно подорвал свое здоровье.

Кроме работы в кино и на телевидении он занимался и педагогической деятельностью – с 1984 года преподавал на Высших курсах сценаристов и режиссеров Госкино, выпустил две мастерские драматургов. Еще принимал участие в создании первых телемостов СССР – США, был вещателем ОАО «Первый канал» и автором нескольких научно-популярных книг.

Член-корреспондент Российской академии естественных наук, член Всемирного конгресса производителей научных программ, Российской академии телевидения, Совета по неигровому кино Союза кинематографистов России, Международной академии телевидения и радио, Союза журналистов, Союза кинематографистов и киноакадемии «Ника» – Лев Николаевич также был Председателем Гильдии создателей программ для детей, просветительских и образовательных программ, членом международного клуба «Панатлон» (it:Panathlon) и вице-президентом Советской ассоциации содействия Римскому клубу.

Заслуженный работник культуры России, лауреат двух Государственных премий СССР, кавалер ордена Почета за многолетнюю плодотворную работу в области телерадиовещания – Николаев был награжден двумя персональными призами национального конкурса ТЭФИ (в 2004 году за фильм «Детский сад папы Иоффе» из цикла «Гении и Злодеи» и 2005-м за личный вклад в развитие российского телевидения).

21 мая 2011 года, после продолжительной болезни, Лев Николаевич Николаев скончался в Москве на 74-м году жизни, был похоронен на Кунцевском кладбище столицы.

Александр Васильевич Колчак (1874-1920), российский политический деятель, адмирал

Александр Васильевич Колчак (1874-1920), российский политический деятель, адмирал

Родился (4) 16 ноября 1874 года в Петербурге. Отец его, офицер Морской Артиллерии, привил сыну с раннего возраста любовь и интерес к военно-морскому делу и к научным занятиям. В 1888 году Александр поступил в Морской кадетский корпус, который закончил осенью 1894 года в чине мичмана.

Ходил в плавания на Дальний Восток, Балтийское, Средиземное моря, участвовал в научной Северной полярной экспедиции. В русско-японскую войну 1904-1905 годов командовал эсминцем, затем береговой батареей в Порт-Артуре. До 1914 года служил в Морском Генштабе. В Первую мировую войну был начальником оперативного отдела Балтийского флота, затем командиром минной дивизии. С июля 1916 года – командующий Черноморским флотом.

После Февральской революции 1917 года в Петрограде Колчак обвинил временное правительство в развале армии и флота. В августе он выехал во главе российской военно-морской миссии в Великобританию и США, где пробыл до середины октября.

В середине октября 1918 года он прибыл в Омск, где вскоре был назначен военным и морским министром правительства Директории (блок правых эсеров и левых кадетов). 18 ноября в результате военного переворота власть перешла в руки Совета министров, а Колчак был избран Верховным правителем России с производством в полные адмиралы. В руках Колчака оказался золотой запас России, он получил военно-техническую помощь от США и стран Антанты. К весне 1919 года ему удалось создать армию общей численностью до 400 тысяч человек. Высшие успехи армий Колчака пришлись на март-апрель 1919 года, когда они заняли Урал.

Однако вслед за этим начались поражения. В ноябре 1919 года под натиском Красной армии Колчак оставил Омск. В декабре поезд Колчака оказался блокированным в Нижнеудинске чехословаками. 14 января 1920 года в обмен на свободный проезд чехи выдают адмирала.

С 22 января Чрезвычайная следственная комиссия начала допросы, продолжавшиеся до 6 февраля, когда остатки армии Колчака вплотную подошли к Иркутску. Ревком вынес постановление о расстреле Колчака без суда.

7 февраля 1920 года Колчака вместе с премьером В.Н. Пепеляевым расстреляли возле Знаменского монастыря в Иркутске. Их тела были сброшены в прорубь на Ангаре.

В память о Колчаке в 2004 году в Иркутске установлен памятник.

Александр Данилович Меншиков (16 73-1729), российский государственный и военный деятель, сподвижник Петра I

73-1729), российский государственный и военный деятель, сподвижник Петра I

Родился (6) 16 ноября 1673 года в Москве. Выходец из бедной семьи, в детстве он продавал пироги в разнос, будучи помощником пирожника. Позднее волей случая был взят в слуги Ф.Я. Лефортом. В услужении у него познакомился с будущим царем. В 14 лет был взят Петром I в денщики.

Меншиков числился бомбардиром Преображенского полка, в котором будущий царь носил чин капитана. Благодаря личным качествам пользовался благосклонностью Петра. Всегда сопровождал его во всех начинаниях, как делового, так и развлекательного характера. Был вместе с ним во всех посольствах и военных походах.

Во время Северной войны Меншиков принимал активное участие в управлении военными силами. Проявил героизм во многих штурмах крепостей и в кавалерийских сражениях. Во время Полтавской битвы под ним было убито три лошади.

В этом сражении он командовал авангардом и левым флангом русских войск. Не дожидаясь подхода главных русских сил, Меншиков разбил отряд генерала Шлиппенбаха и пленил его. Во время столкновения основных сил отряды Меншикова рассеяли корпус генерала Росса, что обеспечило победу русской армии.

После битвы он был возведен в чин генерал-фельдмаршала. Также был награжден землями и крепостными. Ему были переданы во владения города Почеп и Ямполь.

Войска под его руководством освобождали от шведского владения Польшу, Курляндию, Померанию и Голштинию.

Петр I высоко ценил его заслуги, он по ходатайству Петра получил титул графа Римской империи, позднее стал князем Римской империи, был произведен в достоинство светлейшего князя Ижорского.

Меншиков занимался строительством гаваней и флота, за что получил чин контр-адмирала. Был президентом Военной коллегии. Был первым губернатором Петербурга. После смерти Петра возвел на трон его жену Екатерину I. При Петре II был удостоен чина полного адмирала и звания генералиссимуса. Обладал сильным влиянием на молодого императора, дочь Меншикова Мария была обручена с ним.

Во время длительной болезни Александр Меншиков утратил влияние на императора. Он был сослан сначала в крепость Раненбург, затем утратил все должности, награды и имущество, и отправлен в сибирский городок Берёзов Тобольской губернии, где умер (12) 23 ноября 1729 года.