Людмила Евгеньевна Белоусова (1935-2017), советская фигуристка, двукратная олимпийская чемпионка

Людмила Евгеньевна Белоусова (1935-2017), советская фигуристка, двукратная олимпийская чемпионка

Родилась 22 ноября 1935 года в Ульяновске, позднее с семьёй переехала в Москву. Спортом увлекалась с детства: гимнастика, теннис, коньки…

В фигурное катание Белоусова пришла поздно. В 1951 году в Москве открылся первый в СССР искусственный каток, и Людмила начала заниматься в детской группе по фигурному катанию. На тот момент ей было 16 лет. Через три года она, занимаясь в старшей группе, стала «общественным инструктором» в парке имени Дзержинского.

Изначально Людмила тренировалась в паре с Кириллом Гуляевым, но тот решил покинуть спорт, и она стала выступать в одиночном разряде. В 1954 году познакомилась с Олегом Протопоповым, который стал её партнером на льду, а с 1957 года ещё и в жизни – Олег и Людмила поженились. Но выступать Белоусова продолжила под девичьей фамилией.

Сменив несколько тренеров, Белоусова и Протопопов решили сами ставить свои программы. Известность к ним пришла в 1957 году – фигуристы завоевали «серебро» на первенстве СССР и получили звания мастеров спорта. В 1958 году они впервые вышли на международную арену, но выступили неудачно – сказалось отсутствие опыта.

Однако упорство взяло верх. В 1962 году – после девяти неудачных попыток! – Белоусова и Протопопов стали чемпионами СССР и взяли «серебро» на чемпионатах Европы и мира. А на зимней Олимпиаде 1964 года в Инсбруке неожиданно для всех они обошли признанных фаворитов – пару Килиус-Боймлер из ФРГ. Кстати, это «золото» стало первым в олимпийской копилке советской сборной в фигурном катании, а на Олимпиаде 1968 года они повторили свой успех.

Есть мнение, что Белоусова и Протопопов вывели мировое парное фигурное катание на новый художественный уровень. Программы их выступлений в 1965–1968 годах были настоящими шедеврами. На чемпионате мира 1968 года судьи единодушно поставили паре оценки 6,0 за артистизм.

На «пятки» наступало молодое поколение фигуристов. Острую конкуренцию составила советская пара Жук-Горелик, проигравшая на чемпионате мира всего лишь один судейский голос. На чемпионате мира 1969 года пара Белоусова-Протопопов заняла лишь третье место, а в 1970 году и вовсе не вошла в сборную страны. После нескольких неудачных выступлений на чемпионатах СССР они ушли из большого спорта в балет на льду.

За 15 лет выступлений Людмила Белоусова и Олег Протопопов дважды завоевали олимпийское «золото», четырежды выиграли чемпионаты мира и Европы и шесть раз – чемпионат СССР.

В 1979 году вокруг их имен разгорелся скандал. Выехав с Ленинградским балетом на льду на гастроли в Швейцарию, фигуристы попросили политического убежища и не вернулись в СССР, что было воспринято как удар по международному авторитету страны. Спортсменов лишили званий, их имена убрали из советских справочников олимпийских достижений.

В Россию Белоусова и Протопопов после этого прилетали лишь несколько раз: в феврале 2003 года – по приглашению Вячеслава Фетисова, в ноябре 2005 года – по приглашению Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга и на зимнюю Олимпиаду в Сочи в 2014 году.

В последние годы они жили в Гриндельвальде (Швейцария) и продолжали выходить на лёд, работая в Швейцарии и США. Так, в 2015 году Белоусова и Протопопов выступили на «Вечере с чемпионами» Гарвардского университета (США).

Скончалась Людмила Евгеньевна Белоусова 29 сентября 2017 года в швейцарском Гриндельвальде в возрасте 81 года.

Николай Николаевич Добронравов (92 года), советский и российский поэт-песенник

Николай Николаевич Добронравов (92 года), советский и российский поэт-песенник

Родился 22 ноября 1928 года в Ленинграде (сегодня — Санкт-Петербург). В начале войны мальчик был эвакуирован в Горький, а вскоре уехал в подмосковную Малаховку и там окончил среднюю школу с золотой медалью.

После школы продолжил учиться в двух московских ВУЗах: в школе-студии им. Немировича-Данченко при МХАТ и в Московском педагогическом институте.

После института в конце 1950-х годов Николай Добронравов впервые вышел на сцену в Московском театре юного зрителя. Одновременно он пробует себя на литературном поприще. Его первая пьеса «Загорается маяк» была написана в 1960 году в соавторстве со своим коллегой по МТЮЗу Сергеем Гребенниковым. Здесь же она была поставлена и несколько лет шла с большим успехом.

Кроме этого, соавторы пишут новогодние сказки для Кремлевской елки, аудиоспектакли для Всесоюзного радио, постановки для кукольных театров, повести для детей и даже либретто для оперы «Иван Шадрин».

Литературный успех вдохновляет Добронравова, он полностью переключается в эту сферу и уходит из театра. В 1970 году становится членом Союза писателей. За 20 лет он выпустил несколько поэтических сборников о войне, театре, мировых ценностях.

Но больше всего известен Добронравов как поэт-песенник, самые популярные из его песен, например, «Нежность», были созданы поэтом в творческом союзе со своей женой — композитором Александрой Пахмутовой (вместе они с 1956 года).

Его стихи положили на музыку, такие композиторы как: Л.Афанасьев, А.Бабаджанян, С.Кац, Э.Колмановский, К.Листов, Е.Мартынов, М.Таривердиев. Исполняли песни на стихи Добронравова: Л.Зыкина, М.Магомаев, И.Кобзон, М.Кристалинская, Л.Лещенко, Э.Пьеха, «Песняры», «Самоцветы» и другие.

За вклад в культуру страны Николай Добронравов в 1982 году был удостоен Государственной премии СССР. Также он является лауреатом премии «Российский Национальный Олимп» в номинации «Выдающиеся деятели культуры» (2004), награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II и III степени, Трудового Красного Знамени и «Знак Почёта».

Сегодня Николай Николаевич Добронравов живет и работает в Москве.

Михаил Леонтьевич Миль (1909-1970), советский ученый и конструктор вертолетов

Михаил Леонтьевич Миль (1909-1970), советский ученый и конструктор вертолетов

Родился (9) 22 ноября 1909 года в Иркутске. Ещё в двенадцатилетнем возрасте он сделал модель самолета, которая победила на конкурсе моделистов в Томске.

В 1925 году поступил в Сибирский технологический институт, но проучился там недолго, его исключили «за непролетарское происхождение» (его отец был раввином). Тогда он переехал в Новосибирск, проработал около года в кожевенной лаборатории и уже как рабочий поступил в Донской политехнический институт в Новочеркасске.

Окончив институт в 1931 году, Миль работал в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) им. Н.Е. Жуковского. В годы Великой Отечественной войны с 1941 по 1943 годы Миль работал в эвакуации в посёлке Билимбай, в основном занимаясь усовершенствованием боевых самолётов, улучшением их устойчивости и управляемости.

С 1947 года Миль — главный конструктор, а с 1964 — Генеральный конструктор опытного КБ по вертолётостроению. Под его руководством в 1951 году был сконструирован первый советский серийный 3-местный вертолёт Ми-1. В дальнейшем руководимый Милем коллектив создал ряд вертолётов (Ми-2, -4, -6, -8, -10, -10К, В-12, -24 и др.), на которых было установлено 60 официальных мировых рекордов, и которые были поставлены на вооружение отечественной армии. Сам конструктор был награжден многими государственными наградами.

Умер Михаил Леонтьевич Миль 31 января 1970 года в Москве. Его имя носит Московский вертолётный завод и улицы в разных городах России.

Родион Яковлевич Малиновский (1898-1967), советский военачальник и государственный деятель, Маршал и Герой Советского Союза

Родион Яковлевич Малиновский (1898-1967), советский военачальник и государственный деятель, Маршал и Герой Советского Союза

Родился в Одессе (10) 22 ноября 1898 года. Окончил церковно-приходскую школу и в 1914 году был зачислен добровольцем в пулемётную команду пехотного полка. Через год получил свою первую боевую награду – Георгиевский крест 4-й степени.

Воевал в составе Русского экспедиционного корпуса во Франции, имеет французские боевые награды. После возвращения в Россию Малиновский вступил в Красную Армию, воевал против адмирала Колчака. После гражданской войны обучался в школе младшего начсостава, впоследствии получил ряд повышений по службе.

В 1930 году окончил обучение в Военной академии имени М.В. Фрунзе. После окончания Академии получает ряд высоких должностей: начальник штаба кавалерийского полка, офицер штабов Северо-Кавказского и Белорусского военных округов, начальник штаба кавалерийского корпуса.

Во время испанской гражданской войны Родион Яковлевич воевал в качестве военного советника, псевдоним «генерал Малино». Перед Великой Отечественной войной преподавал в Военной академии имени М.В. Фрунзе. В августе 1941 года принял командование 6-й армией, зимой этого же года назначен командующим Южным фронтом.

Летом 1942 года Малиновский был понижен в должности и переведен командовать 66 армией, расположенной севернее Сталинграда. Действия Малиновского под Сталинградом внесли серьезный вклад в успех Котельниковской операции и победу в Сталинградской битве.

После Сталинградских событий Малиновский был возвращен на должность командующего войсками Южным фронтом, под его руководством в 1943 году был освобожден Ростов-на-Дону, впоследствии командовал 3-им Украинским фронтом. Участвовал в освобождении Донбасса и Южной Украины.

В октябре 1944 года Малиновскому было присвоено звание «Маршал Советского Союза». Войска под его руководством нанесли множество серьезных поражений немцам на территории Венгрии, ликвидировали немецкий фронт в Австрии.

За эти успехи Малиновский был удостоен ордена «Победы». После окончания войны в Европе он был переведен на Дальний Восток, осуществил знаменитый прорыв через пустыню Гоби, приведший к окружению и полному разгрому японских войск.

За успехи на Дальневосточном фронте ему было присвоено звание Героя Советского Союза. После окончания Великой Отечественной войны Малиновский командовал Забайкальско-Амурским военным округом. В 1956 году назначается заместителем Министра обороны СССР, Главнокомандующим Сухопутными войсками СССР. Через год становится Министром Обороны СССР и остается в этой должности до самой смерти.

В гражданской жизни он увлекался шахматами, составитель множества шахматных задач, печатался в шахматных журналах. Владел французским и испанским языком.

Умер Родион Яковлевич Малиновский 31 марта 1967 года в Москве, был похоронен у Кремлевской стены.

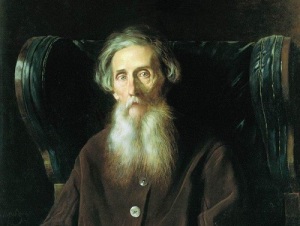

Владимир Иванович Даль (1801-1872), русский лексикограф, писатель, врач, составитель словаря

Владимир Иванович Даль (1801-1872), русский лексикограф, писатель, врач, составитель словаря

Родился (10) 22 ноября 1801 года в посёлке Луганский, в семье датчанина-лингвиста. После окончания Морского кадетского корпуса в Петербурге Владимир Даль отправился служить во флот.

Затем поступил в университет на медицинский факультет, собираясь стать военным доктором. Участвовал в войне против поляков, после был ординатором в Санкт-Петербургском военно-сухопутном госпитале.

Одновременно Даль собирал информацию этнографического характера. Подружившись с Пушкиным, Жуковским, Крыловым, Гоголем, Языковым, Одоевским, он также решил попробовать силы в литературе. Свою первую книгу «Русские сказки. Пяток первый» написал в 1832 году. Но книга была запрещена, и Даль долго после этого не мог публиковаться под своим именем.

Он был одним из тех, кто был до конца рядом с Пушкиным после дуэли, старался спасти поэта, вел дневник истории болезни.

Самым масштабным детищем Даля являются «Толковый словарь живого великорусского языка» и «Пословицы русского народа», которые были изданы в 1861 году. Он был автором многих статей по медицине, ряда естественно-исторических и этнографических работ, написал учебники по ботанике и зоологии.

Умер Владимир Иванович Даль (22 сентября) 4 октября 1872 года в Москве.