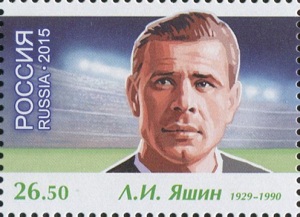

Лев Иванович Яшин (1929-1990), советский футболист, вратарь, тренер, олимпийский чемпион

Родился 22 октября 1929 года в семье московского рабочего. С детских лет Лев стоял в воротах – сначала дворовой команды, затем школьной, заводской. Его юность пришлась на тяжелое военное время. В 14 лет он уже работал на заводе под лозунгом «Все для фронта, все для победы».

После службы в армии выступал за клубную молодежную команду московского «Динамо». Обладал прекрасной координацией движений и молниеносной реакцией. Умел предвидеть, как будет развиваться атака, и умел выбрать выгодную позицию.

Он рационализировал вратарскую технику, творил в воротах книжные чудеса – бьют в «девять» – берет, бьют в «шесть» – берет, бьют в пустые ворота, он уже бессилен, лежит на траве – все равно берет. Поединки с нападающими – один на один – он выигрывал все.

За сборную страны выступал до 38 лет, провел 78 матчей, 14 сезонов подряд. Наибольшее число встреч за московское «Динамо» – 326. Статистики общественного пресс-центра московского «Динамо» к прощальному матчу Л. Яшина подсчитали все его игры. Их оказалось 812.

По количеству выигранных медалей Яшин – рекордсмен среди советских футболистов. Олимпийский чемпион летних Игр 1956 года в Мельбурне. Четырежды входил в состав команды, заявленной для участия в чемпионате мира. Трижды играл в финалах чемпионатов мира. Яшин вошел в символическую сборную СССР за 50 лет. Был капитаном «Динамо», сборной СССР, сборной УЕФА, сборной ФИФА.

Играл за сборную ФИФА в 1968, УЕФА (1964), в прощальных матчах англичанина Метьюза и турецкого вратаря Тургая. Трижды признавался лучшим вратарем сезона. В списках тридцати лучших футболистов страны первое место среди вратарей занимал с 1956 по 1968. Неоднократно входил в десятку лучших спортсменов СССР за год.

Как лучший футболист Европы в 1963 году был награжден призом «Золотой мяч». Последний его прощальный, 813-й матч состоялся 27 мая 1971 года. В этот год он передал вратарскую эстафету. По окончании прощального матча Яшин обратился к трибунам в Лужниках с короткой, нескладной речью. «Спасибо, народ». Он ушел в ранге национального героя.

Еще в 1967 году Лев Иванович окончил школу тренеров при государственном центральном институте физической культуры (ГЦОЛИФКе) и после завершения футбольной карьеры занялся тренерской работой. В 1971-1975 годах был начальником динамовской команды, а затем работал тренером второй сборной СССР и некоторое время детских команд.

Лев Иванович Яшин умер 20 марта 1990 года в Москве, на 61-м году жизни, был похоронен на Ваганьковском кладбище столицы.

На Аллее спортивной славы в Лужниках ему установлен памятник – как величайшему футболисту нашего времени. Его игра – это целая эпоха в развитии вратарского искусства.

Спартак Васильевич Мишулин (1926-2005), советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР

Спартак Васильевич Мишулин (1926-2005), советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР

Родился 22 октября 1926 года в Москве. Он должен был бы быть баловнем судьбы. Мама была заместителем наркома, дядя – ректором Академии общественных наук при ЦК партии. Но Мишулину с юности не сиделось на месте. Он постоянно сбегал из дома. А когда однажды вернулся, шла война, и он остался совершенно один.

Случайно вместо другого парня Мишулин попал в артспецшколу в Анжеро-Судженск. Он думал, что школа артистическая, а оказалось артиллерийская. А там пострадал за искусство — сначала украл для спектакля лампы, потом попался на краже книжки из библиотеки и использовании портретов вождя в качестве писчей бумаги. Три года пробыл в исправительной колонии.

Но даже в лагере он не переставал заниматься самодеятельностью. Однажды его заметил один заключенный и пригласил к себе в деревню Брусово Калининской области. Какое-то время Мишулин работал в разных провинциальных театрах. И тогда его нашли родственники.

По возвращении в Москву Мишулин поступал во ВГИК, но провалился. Снова работал в провинции. Потом поступил в Театр сатиры, где проработал 45 лет. Мишулин был человеком удивительно оптимистичным и жизнерадостным. Одной из его самых долгоиграющих ролей в театре была роль Карлсона. Когда Мишулина спрашивали, не надоел ли ему за 40 лет мужчина с пропеллером, он всегда отвечал: «Я могу вернуть людям детство, особенно своим ровесникам, у которых его по-настоящему и не было из-за всевозможных войн. А разве это мало – вернуть людям детство?».

Однако широкую популярность актеру принес кинематограф, и особенно — съемки в «кабачке 13 стульев», где он играл пана Директора. Еще более известным Мишулин стал после исполнения ролей в таких легендарных фильмах как: «Достояние республики» и «Белое солнце пустыни». Всего в фильмографии актера более 50 киноработ. Также он принимал участие в озвучивании мультфильмов и работал на радио.

Скончался Спартак Васильевич Мишулин 17 июля 2005 года в Москве от сердечной недостаточности, был похоронен на Ваганьковском кладбище столицы.

Николай Константинович Доризо (1923-2011), советский и российский поэт, писатель и публицист

Николай Константинович Доризо (1923-2011), советский и российский поэт, писатель и публицист

Родился 22 октября 1923 года в станице Павловской Краснодарского края, в семье адвоката. Стихи Коля начал сочинять очень рано, а впервые его произведения были опубликованы в 1938 году в газете «Пионерская правда».

Среднюю школу Доризо окончил в 1941 году в Ростове-на-Дону, и буквально со школьной скамьи ушел на фронт, участвовал в боях на Черноморском побережье. Также в годы Великой Отечественной войны он работал литературным сотрудником в Военном издательстве и в редакции окружной газеты «Слово бойца».

В 1942 году на фронте, еще не будучи профессиональным поэтом, Николай написал стихотворение «Дочурка», музыку к которому сочинила Р.Гольдина. И буквально через несколько дней эта песня стала известна всему фронту и была пронесена солдатами до конца войны.

Военные годы наложили отпечаток на всю дальнейшую жизнь и мировоззрение поэта и, конечно, на его творчество. Стихи «Мы Керчь покидали с боями», «В Бухенвальде», «Военные поезда», «О тех, кто брал Рейхстаг», «Варна» и ряд других его произведений патриотической лирики основаны на реальных событиях, участником некоторых из них был и сам автор.

Вернувшись домой, Доризо поступил на историко-филологический факультет Ростовского государственного университета, который окончил в 1948 году. В том же году в Ростове-на-Дону вышла его первая книга стихов «На родных берегах». В 1957 году Николай окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте им. Горького и вскоре был принят в Союз писателей СССР.

После первой книги стали выходить и следующие сборники стихов и поэм Доризо, среди которых: «Мы – мирные люди», «Стихи», «Верю, люблю, пою!», «Имя мое – человек», «Избранное», «Люблю писать в дороге…», «Ровесникам нашей победы», «Пока деревья есть на свете», «Звенья» и многие другие.

Но наиболее известен Доризо как поэт-песенник. Он автор стихов к песням «Огней так много золотых на улицах Саратова», «Но как на свете без любви прожить», «Почему ж ты мне не встретилась…», «Большак», песням, ставшим, по сути, уже народными.

Многие стихи поэта были положены на музыку и стали популярными песнями, а также визитными карточками многих советских фильмов. Картин, в которых звучат его песни, более полусотни – это знаменитые ленты «Разные судьбы», «Дело было в Пенькове», «Девушка с гитарой», «У тихой пристани», «Простая история», «Увольнение на берег», «Полустанок», «Моя судьба», «Посейдон спешит на помощь» и другие.

Творчество Доризо очень многогранно, в нем присутствует и лирико-эпический жанр, представленный поэмами – «Утро после самоубийства», «Место действия – Россия», «Андрей Желябов», «Яков Джугашвили». В них – оригинальность, яркость, неожиданность поворотов сюжетной линии. Печатался Николай Константинович и как драматург. Вышло несколько томов его драматических произведений. Признание заслужили и его исследования творчества А.Пушкина.

Член Союза писателей СССР, Секретарь Правления Союза писателей РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР им.Горького, премии им.Фадеева, премии Министерства обороны СССР, Почетный гражданин городов Краснодара и Сочи, Доризо награжден орденами Трудового Красного Знамени и «Знак почета».

Николай Константинович Доризо скончался 31 января 2011 года в Переделкино. Сегодня его песни по-прежнему звучат на радио, телевидении и в обычной жизни.

Иван Алексеевич Бунин (1870-1953), русский писатель, переводчик, Нобелевский лауреат

первый среди русских писателей, ставший Нобелевским лауреатом, родился (10) 22 октября 1870 года в Воронеже, в обедневшей дворянской семье. Детство его прошло в семейном имении Озерки. С 1881 по 1885 годы Иван Бунин учился в Елецкой уездной гимназии, а спустя четыре года опубликовал первые стихи.

В 1889 году Бунин работает корректором газеты «Орловский вестник», где знакомится с Варварой Пащенко. Родители не в восторге от их отношений — влюбленные Варвара и Иван в 1892 году вынуждены уехать в Полтаву. В 1895 году после долгой переписки Бунин знакомится с Чеховым.

Творениями этого периода являются собрание «Стихотворения», «Под открытым небом», «Листопад».

В 1890-х годах Бунин путешествовал на пароходе «Чайка» по Днепру и посетил могилу Тараса Шевченко, творчество которого любил и впоследствии много переводил. Спустя несколько лет он напишет об этом путешествии очерк «На «Чайке»», который опубликуют в детском иллюстрированном журнале «Всходы» 1 ноября 1898 года.

В 1899 году Бунин женится на дочери греческого революционера Анне Цакни, но брак не сложился. Через некоторое время они расстаются, и с 1906 года Бунин живет в гражданском браке с Верой Муромцевой.

Бунину трижды присуждалась Пушкинская премия. В 1909 году он был избран академиком по разряду изящной словесности, став самым молодым академиком Российской академии.

В феврале 1920 года Бунин покидает Россию и эмигрирует во Францию. В эмиграции Бунин создает свои лучшие вещи: «Митина любовь», «Солнечный удар», «Дело корнета Елагина» и, наконец, «Жизнь Арсеньева». Эти произведения стали новым словом и в бунинском творчестве, и в русской литературе в целом.

В 1933 году Бунин стал первым русским писателем – лауреатом Нобелевской премии.

Умер Иван Бунин во сне, в ночь на 8 ноября 1953 года в Париже. Похоронен на кладбище во Франции Сент-Женевьев-де-Буа.