Василий Васильевич Рочев (40 лет), российский лыжник, призер Олимпийских игр

Василий Васильевич Рочев (40 лет), российский лыжник, призер Олимпийских игр

Родился 23 октября 1980 года в Сыктывкаре. Любовь к спорту привили родители с детства. Окончив лицей при педагогическом училище, поступил на юридическое отделение Рязанской академии права и управления.

Благодаря отличным достижениям в спорте, Василий вошел в сборную России. Участвуя в лыжных гонках с 1999 года, стал неоднократным чемпионом России. В 2000 году победил на первенстве мира среди юниоров. Участвовал в Олимпийских играх 2002 года.

В 25 лет стал чемпионом мира в спринте. А на Олимпийских играх в Турине, в командном спринте, в паре с Иваном Алыповым они завоевали бронзу. Некоторое время Рочев был капитаном мужской сборной России по лыжным гонкам.

В чемпионате мира 2007 года стал обладателем двух серебряных медалей. На протяжении последних трех лет Василий из российской сборной завоевал больше всех медалей.

Спортсмен женат на трёхкратной олимпийской чемпионке Юлии Чепаловой, у них пятеро детей.

Сегодня Василий Рочев продолжает заниматься спортом, а ещё и общественно-политической деятельностью. Живёт и работает в Сыктывкаре.

Ульяна Вячеславовна Лопаткина (47 лет), российская балерина, Народная артистка России

Ульяна Вячеславовна Лопаткина (47 лет), российская балерина, Народная артистка России

Родилась 23 октября 1973 года в Керчи. С раннего детства девочка занималась танцами. В школьные годы она поступила в Ленинградскую Академию русского балета имени А.Я. Вагановой, где в младших классах педагогом Ульяны была Галина Новицкая, а в старших — Наталия Дудинская.

В 1991-м, в год окончания Академии, Ульяна Лопаткина стала лауреатом Международной премии Vaganova-Prix. Сразу после выпуска ее приняли в труппу Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Уже спустя три года девушка стала одной из ведущих балерин театра: ей доверили партию Одетты (Одиллии) в балете «Лебединое озеро», и дебют в этой роли принес молодой балерине «Золотой софит». А спустя еще год Лопаткину назначили прима-балериной Мариинского театра.

Репертуар Ульяны Лопаткиной включал множество ведущих ролей. Она танцевала в таких известных балетах, как «Жизель», «Корсар», «Баядерка», «Спящая красавица», «Раймонда», «Лебедь», «Шехеразада», «Бахчисарайский фонтан», «Легенда о любви», «Ленинградская симфония».

Помимо Мариинского театра в Санкт-Петербурге Лопаткина выступала и на других известных сценах мира, среди них — Большой театр в Москве, Королевский оперный театр в Лондоне, «Гранд Опера» в Париже, «Ла Скала» в Милане, «Метрополитен Опера» в Нью-Йорке, Национальный театр оперы и балета в Хельсинки, зал телекомпании NHK в Токио.

Талант Ульяны Лопаткиной отмечен многочисленными наградами и званиями. В 1997 году она получила «Золотую Маску» и приз «Бенуа де ла Данс», в 1998 году — премию лондонских критиков Evening Standard, в 1999 году — Государственную премию России. В 2000 году ей было присвоено звание Заслуженной артистки России, в 2006 году — звание Народной артистки России. Также она является лауреатом премии Правительства Российской Федерации и премии «Золотой софит».

Сама же Ульяна Лопаткина главным достижением своей жизни считает рождение дочери Маши в 2002 году.

В 2010 году Лопаткина выступила на церемонии закрытия Олимпийских игр в Ванкувере (Канада), а вскоре после этого по приглашению «Гранд Опера» станцевала в «Лебедином озере» вместе с Мануэлем Легри. В мае 2010 года Лопаткина приняла участие в гала-концерте Russian Ballet Icons, посвящённом памяти Галины Улановой, прошедшем в Лондоне.

Летом 2017 года Ульяна Лопаткина официально заявила о завершении своей танцевальной карьеры. Среди увлечений известной балерины — рисование, кинематограф и дизайн интерьеров.

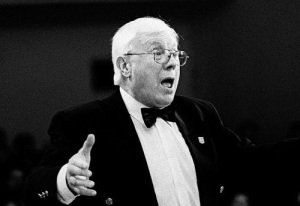

Юрий Сергеевич Саульский (1928-2003), советский композитор, автор песен, Народный артист РСФСР

Юрий Сергеевич Саульский (1928-2003), советский композитор, автор песен, Народный артист РСФСР

Родился 23 октября 1928 года в Москве, в семье истинных интеллигентов. Мать его пела в хоре Свешникова, а отец был не только хорошим юристом, но и прекрасным музыкантом-пианистом. В юности играл на фортепиано, аккордеоне и валторне.

Закончив в 1954 году с отличием Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского, Юрий Саульский работал сначала музыкальным руководителем эстрадного оркестра ЦДКЖ, а затем легендарного эстрадного оркестра Эдди Рознера. В 34 года Юрий Саульский – член Союза композиторов СССР и самый известный и любимый джазист страны.

Он писал музыку для театра и кино, джазовые пьесы и аранжировки, а также песни, среди которых такие хиты, как «Черный кот», «Татьянин день», «Тополиный пух», «Я жду весну» и другие. За свою плодотворную карьеру Юрий Саульский был руководителем множества творческих коллективов.

Народный артист и Заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Премии Президента Российской Федерации — Саульский награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени и Дружбы народов.

Юрий Сергеевич Саульский умер 28 августа 2003 года на 75-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни в своей московской квартире. Он похоронен в Москве, на Ваганьковском кладбище.

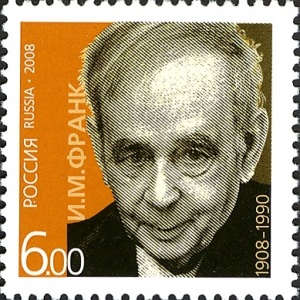

Илья Михайлович Франк (1908-1990), советский физик, академик, Нобелевский лауреат

Илья Михайлович Франк (1908-1990), советский физик, академик, Нобелевский лауреат

Родился (10) 23 октября 1908 года в Петербурге. Окончил в 1930 году Московский университет. Еще студентом стал работать в лаборатории С.И. Вавилова, под руководством которого исследовал тушение люминесценции в жидкостях.

В начале 1930-х по инициативе Вавилова начал заниматься изучением физики атомного ядра и элементарных частиц (ФИАН), в частности, открытого незадолго до этого явления рождения гамма-квантами электронно-позитронных пар. В 1937 выполнил совместно с И.Е. Таммом классическую работу по объяснению эффекта Вавилова-Черенкова.

В военные годы, когда ФИАН был эвакуирован в Казань, Илья Франк интенсивно включился в работу, связанную с необходимостью решения в кратчайший срок атомной проблемы. В 1946 году организовал лабораторию атомного ядра ФИАН. В это время Франк является организатором и директором Лаборатории нейтронной физики «Объединенного института ядерных исследований» в Дубне (с 1947), заведующим «Лабораторией Института ядерных исследований» АН СССР, профессором Московского университета и зав. лабораторией радиоактивных излучений «Научно-исследовательского физического института МГУ» (1946-1956).

Основные работы Франка принадлежат к области оптики, нейтронной и ядерной физики низких энергий. Его достижения и открытия трудно переоценить.

Илья Франк явился инициатором исследования короткоживущих квазистационарных состояний и деления ядер под действием мезонов и частиц высоких энергий. Выполнил ряд экспериментов по исследованию реакций на легких ядрах, в которых испускаются нейтроны, взаимодействия быстрых нейтронов с ядрами трития, лития и урана, процесса деления. Он принял участие в строительстве и запуске импульсных реакторов на быстрых нейтронах и создал школу физиков.

В 1958 году ему была присуждена Нобелевская премия за открытие и истолкование эффекта Вавилова-Черенкова. Кроме этого, Франку были присуждены Государственные премии СССР (1946, 1954,1971) и золотая медаль С.И. Вавилова (1980).

Илья Михайлович Франк скончался 22 июня 1990 года в Москве, в возрасте 81 года.

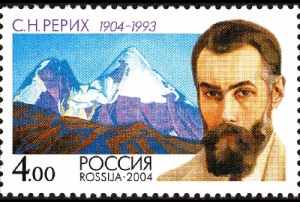

Святослав Николаевич Рерих (1904-1993), русский и индийский философ, художник, культуролог

Святослав Николаевич Рерих (1904-1993), русский и индийский философ, художник, культуролог

Сын Николая Рериха и Елены Рерих, родился (10) 23 октября (по другим данным — (23 октября) 5 ноября) 1904 года в Санкт-Петербурге. Святослав рано начал рисовать и заниматься лепкой, помогал отцу в работах над театральными эскизами.

Уже в раннем детстве мальчик проявлял интерес к естественным наукам, который гармонично переплетался с природными художественными способностями. В двенадцать лет Святослав уже помогал отцу, художнику Николаю Рериху натягивать на подрамники холсты и готовить краски. Отец часто брал его с собой в археологические поездки по древнерусским городам.

С 1916 по 1918 год он вместе с семьёй живёт в Финляндии, где в 13-летнем возрасте пишет первый портрет отца. С 1919 года Святослав Рерих обучается в Лондоне, в Королевской академии искусств, изучает архитектуру. Продолжая занятия живописью, участвует вместе с отцом в создании декораций к постановкам опер «Снегурочка», «Садко», «Князь Игорь».

Продолжает образование в США, сначала в школе Колумбийского университета на архитектурном отделении, затем в Гарварде. Пишет много картин, занимается книжной иллюстрацией и графикой.

В 1923 году он возглавил Международный художественный центр «Corona Mundi», а впоследствии стал вице-президентом «Музея Николая Рериха» в Нью-Йорке. Наряду с выполнением многочисленных обязанностей директора он продолжает занятия живописью, и критики отмечают быстрый расцвет его художественного таланта.

В 1931 году, закончив учебу, Святослав Николаевич переезжает из США в Индию в долину Кулу к своей семье. В Индии Святослав Николаевич принимает активное участие в ее общественной и культурной жизни, много времени отдает живописи. Индия стала для него второй родиной.

Святослав Николаевич являлся духовным наследником своего великого отца и продолжателем его дела.

Святослав Николаевич Рерих ушёл из жизни 30 января 1993 года в Бангалоре (Индия).

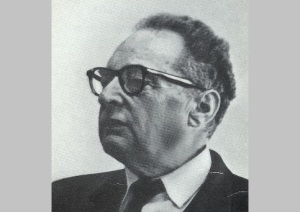

Роман Осипович Якобсон (1896-1982), русский и американский языковед, филолог, родоначальник русского структурализма

Роман Осипович Якобсон (1896-1982), русский и американский языковед, филолог, родоначальник русского структурализма

Родился (11) 23 октября 1896 года в Москве, в семье химика Осипа Якобсона и его жены Анны Вольперт.

В 1920 году семья эмигрировала в Чехословакию, затем в Германию, Чехию, Данию и Норвегию. С 1941 года жила в США, где Роман Якобсон становится профессором славянских языков и литературы Гарвардского университета.

Он был основоположником русского структурализма, направления в филологии, впервые рассмотревшего свой объект с формальной стороны. Сторонников данного учения интересовало, как и из чего «сделан» язык, в том числе и язык литературного произведения.

Неудивительно, что Якобсона заинтересовало исследование особенностей языка Велимира Хлебникова (1919). Хлебников, будучи поэтом-футуристом, часто занимался созданием новых слов. Работа Хлебникова навсегда перевернула соотношение формы и содержания в литературоведении, провозгласив, что поэзия «безразлична в отношении описываемого ею объекта».

От исследований стихотворной речи Якобсон перешел к изучению звуковых сегментов слов, фонем, которые сами по себе не имеют значения, но играют огромную роль в его создании. Это исследование Якобсона привело с созданию новой отрасли науки о языке – фонологии. Якобсон установил 12 бинарных акустических признаков, составляющих фонологические оппозиции, которые, по его утверждению, являются языковыми универсалиями, лежащими в основе любого языка.

Но это было не единственное направление науки, созданное Якобсоном. Его исследования афазии — состояния, в котором человек утрачивает способность говорить или воспринимать речь из-за повреждения коры головного мозга, легли в основу нейролингвистики. Эти же исследования дали физиологическое обоснование учению о метафоре и метонимии, как двух разных способах языкового мышления, что позволило Якобсону объяснить с лингвистической точки зрения различия между поэзией и прозой.

Роман Осипович Якобсон скончался 18 июля 1982 года в Кембридже (штат Массачусетс, США) в возрасте 85 лет.

Пётр II Алексеевич (1715-1730), император всероссийский (1727-1730), внук Петра I

Пётр II Алексеевич (1715-1730), император всероссийский (1727-1730), внук Петра I

Родился (12) 23 октября 1715 года в Петербурге. Он был сыном скончавшегося в 1718 году наследника престола Алексея Петровича и его жены Софии-Шарлотты Брауншвейг-Вольфенбюттельской, которая умерла через десять дней после родов.

В первые четыре года жизни Петра его не рассматривали как будущего императора, поскольку у Петра I росли сыновья Пётр и Павел. Оба умерли в раннем детстве, что создало вопрос о престолонаследии.

Юный Пётр вступил на престол (6) 17 мая 1727 года, когда ему было всего одиннадцать лет, и умер в 14 лет от оспы. Пётр не успел проявить интереса к государственным делам и самостоятельно фактически не правил; реальная власть в государстве находилась в руках Верховного тайного совета и в особенности фаворитов юного императора (сначала Меншикова, затем, после его свержения – Долгоруковых).

В январе 1730 года, в праздник Богоявления, несмотря на жесточайший мороз, Пётр II вместе с фельдмаршалом Минихом и Остерманом принимал парад, посвящённый водоосвящению на Москве-реке. Когда юный император вернулся домой, у него начался жар.

(19) 30 января 1730 года в Москве 14-летний государь Пётр II скончался, не оставив потомков или назначенного наследника. На нем дом Романовых пресекся в мужском колене.

Последним из российских правителей Пётр II был похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля.