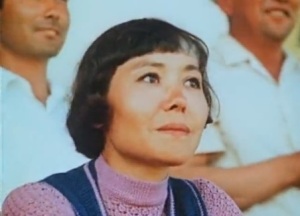

Динара Кулдашевна Асанова (1942-1985), советский режиссер, Заслуженный деятель искусств РСФСР

Динара Кулдашевна Асанова (1942-1985), советский режиссер, Заслуженный деятель искусств РСФСР

Родилась 24 октября 1942 года во Фрунзе (ныне Бишкек, Киргизия). После окончания школы, в 1960-1962 годах, она работала на киностудии «Киргизфильм», снялась в фильмах «Девушка из Тянь-Шаня», «У каждого своя дорога», затем работала в группе Ларисы Шепитько на фильме «Зной».

В 1968 году Динара Асанова окончила режиссерский факультет ВГИКа, где ее наставниками были Михаил Ромм и Александр Столпер. Диплом она защитила в 1970 году, поставив по рассказу Валентина Распутина короткометражную картину «Рудольфио».

Уже дебютная полнометражная лента режиссера «Не болит голова у дятла», снятая на киностудии «Ленфильм» и вышедшая на экраны страны в 1974 году, привлекла к Асановой особое внимание зрителей и критики.

В своих фильмах Динара Асанова рассказывала о проблемах подрастающего поколения, затрагивала и другие явления современной действительности.

Лучшими ее работами можно по праву назвать фильмы «Ключ без права передачи», «Пацаны», «Милый, дорогой, любимый, единственный».

Режиссер открыла дорогу в кинематограф Елене Цыплаковой, Ольге Машной, Марине Левтовой; благодаря сотрудничеству с Асановой раскрылся талант сценариста и актера Валерия Приемыхова.

Динара Асанова скоропостижно скончалась в Мурманске 4 апреля 1985 года, во время съемок фильма «Незнакомка». Творчеству талантливого режиссера посвящены документальные фильмы «Очень вас всех люблю» И.Алимпиева и «Динара» В.Титова.

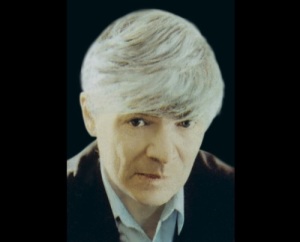

Венедикт Васильевич Ерофеев (1938-1990), советский писатель

Венедикт Васильевич Ерофеев (1938-1990), советский писатель

Родился 24 октября 1938 года в пригороде Кандалакши Мурманской области. После окончания школы поступил в Московский университет, но был отчислен за непосещение занятий по военной подготовке.

С марта 1957 года Ерофеев работал в самых разных качествах: он был истопником-кочегаром, грузчиком продовольственного магазина, подсобником каменщика на строительстве Черемушек, приемщиком винной посуды, бурильщиком в геологической партии, дежурным отделения милиции, стрелком военизированной охраны, библиотекарем, коллектором в геофизической экспедиции, заведующим цементным складом и многое другое.

Писать начал с самого раннего детства. Первым заслуживающим внимания сочинением Ерофеева считаются «Заметки психопата», начатые в 17-летнем возрасте – самое объемное и нелепое из написанного. В 1962 году появилась «Благая весть», которую расценили как вздорную попытку дать «Евангелие русского экзистенциализма» и «Ницше, вывернутого наизнанку».

В начале 1960-х годов он написал несколько статей о земляках-норвежцах (одна о Гамсуне, одна о Бьернсоне, две о поздних драмах Ибсена). Все были отвергнуты редакцией. Осенью 1969 года Ерофеев, наконец, находит свою манеру письма, и зимой 1970 года появляется «Москва-Петушки» – произведение, которое становится его визитной карточкой.

«Москва – Петушки» традиционно воспринимается исследователями как пра-текст русского постмодернизма, в контексте идеи М.Бахтина о карнавальности культуры; изучаются связи лексического строя поэмы с Библией, советскими штампами, классической русской и мировой литературами.

В 1972 году за «Петушками» последовал «Дмитрий Шостакович», черновая рукопись которого была после потеряна, а все попытки восстановить ее не увенчались успехом. В последующие годы все написанное писателем в десятках толстых тетрадей и записных книжек складывалось в стол.

В 1985 году Венедикт Ерофеев принял крещение в Католической Церкви, в единственном в то время в Москве действующем католическом храме св. Людовика. Крестным отцом был друг Ерофеева, филолог Владимир Муравьёв. В этом же году он написал трагедию в пяти актах «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора».

В последние годы жизни Ерофеев страдал неизлечимой болезнью, раком горла. Писатель скончался в Москве 11 мая 1990 года. Похоронен на Кунцевском кладбище.

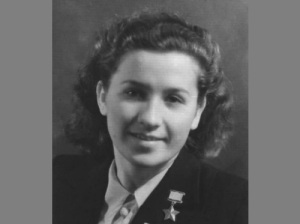

Надежда Викторовна Троян (1921-2011), советская разведчица, кандидат медицинских наук, Герой Советского Союза

Надежда Викторовна Троян (1921-2011), советская разведчица, кандидат медицинских наук, Герой Советского Союза

Родилась 24 октября 1921 года в городе Верхнедвинске, в белорусской семье. Окончила среднюю школу. Война 1941 года застала Надежду в городе Смолевичи Минской области.

С приходом оккупантов стала членом подпольной организации. Участвовала в сборе разведданных о противнике, оказывала помощь партизанским семьям. С 1942 года стала связной и разведчицей партизан Минской области. Была медсестрой партизанских отрядов.

Участвовала в боях с карателями, в операциях по взрыву мостов. Приняла участие в подготовке и проведении операции по уничтожению крупного нацистского руководителя Вильгельма Кубе. Об этой героической операции советских разведчиков был снят художественный фильм «Часы остановились в полночь».

За мужество и героизм 29 октября 1943 года Надежде Викторовне Троян было присвоено Звание Героя Советского Союза, с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После войны Надежда Викторовна окончила 1-й Московский медицинский институт. Впоследствии стала доцентом кафедры хирургии этого института. Работала директором НИИ санитарного просвещения Министерства здравоохранения, проректором 1-го Московского медицинского института.

В последующие годы, живя в Москве, Троян вела активную общественную работу. Она была членом президиума Советского комитета ветеранов войны, членом Комитета защиты мира, председателем исполкома Союза обществ Красного креста и Красного полумесяца СССР, членом Совета международной Федерации борцов сопротивления, сопредседателем Международной организации санитарного просвещения.

Кандидат медицинских наук, старший лейтенант медицинской службы запаса, Надежда Викторовна была также награждена двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, Дружбы народов и медалями.

Умерла Надежда Викторовна Троян 7 сентября 2011 года в Москве.

Аркадий Исаакович Райкин (1911-1987), советский актер театра, эстрады и кино, режиссер, юморист, Народный артист СССР

Аркадий Исаакович Райкин (1911-1987), советский актер театра, эстрады и кино, режиссер, юморист, Народный артист СССР

Родился (11) 24 октября 1911 года в Риге, в еврейской семье портового бракера строительного леса. В Рыбинске, куда переехала семья, учась в школе, занимался в драмкружке. С 18 лет работал на химическом заводе лаборантом.

Райкин окончил Ленинградский театральный техникум против желания родителей. В 1930-х годах совмещал работу в театре со съемками в кино. Брат Райкина Максим Максимов (Макс Райкин) тоже стал актером. Выступал в дуэте с актером Владимиром Ляховицким. Жена Райкина актриса – Руфь Марковна Иоффе. Дочь и сын Райкина тоже стали актерами.

В ноябре 1939 года Аркадий Райкин стал лауреатом 1-го Всесоюзного конкурса артистов эстрады в Москве. Через три года стал художественным руководителем Ленинградского театра эстрады и миниатюр. Позже, в 1981 году, сын Аркадия Исааковича Константин Райкин, к тому времени уже сложившийся успешный актер, переходит в театр отца. Вместе они сыграли спектакли «Его Величество Театр» (1981) и «Мир дому твоему» (1984). В 1982 году театр становится Государственным театром миниатюр и переезжает в Москву.

Во время Великой Отечественной войны Аркадий Райкин ездил с концертами по фронтам. После войны огромной популярностью пользуются выступления Райкина на радио и телевидении. Выпускаются аудиозаписи его миниатюр.

Проявил себя Райкин не только как актер, но и как постановщик и сценарист. Один из известных и успешных его спектаклей — «Люди и манекены».

В 1957 году Аркадию Райкину было присвоено звание Народный артист РСФСР, а в 1968 году Народный артист СССР. Также он был награжден многими наградами и премиями.

Аркадий Исаакович Райкин умер 17 декабря 1987 года в Москве. Его и сегодня знают, помнят и любят благодарные поклонники замечательного таланта и неординарной личности артиста.

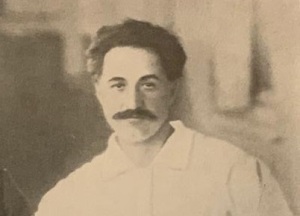

Серго Орджоникидзе (настоящее имя — Григорий Константинович Орджоникидзе) (1886-1937), советский государственный и политический деятель

Серго Орджоникидзе (настоящее имя — Григорий Константинович Орджоникидзе) (1886-1937), советский государственный и политический деятель

Родился (12) 24 октября 1886 года в Кутаисской губернии, в семье мелкопоместного дворянина. Учился в Харагульском двухклассном училище, затем в тифлисской фельдшерской школе при Михайловской больнице, которую окончил в 1905 году.

Во время обучения в 1903 году вступил в РСДРП(б). Работал фельдшером и одновременно вел партийную работу на Кавказе, был арестован и заключен в Сухумскую тюрьму.

В гражданскую войну Орджоникидзе — один из политических руководителей Красной Армии. С апреля 1918 года — временный чрезвычайный комиссар Юга России, член ЦИК Донской советской республики. Один из организаторов обороны Царицына (май 1918), где особенно сблизился со Сталиным.

В 1921–1927 и с 1930 член ЦК партии. Во внутриполитической борьбе всегда безоговорочно поддерживал Сталина, выступал сторонником политики усиленной индустриализации народного хозяйства и сплошной коллективизации деревни.

10 ноября 1930 года Орджоникидзе возглавил Всесоюзный совет народного хозяйства (ВСНХ) СССР, в подчинении которого находилась практически вся промышленность страны. 5 января 1932 года ВСНХ был разделен на несколько наркоматов, Орджоникидзе был поручен важнейший из них – наркомат тяжелой промышленности.

После установления сталинского единовластия в партии у Орджоникидзе постепенно начали ухудшаться взаимоотношения со Сталиным, прежде всего из-за того, что нарком тяжелой промышленности все более откровенно начал выступать против наращивания террора в стране.

Определенную роль в ухудшении взаимоотношений бывших близких друзей сыграло выдвижение по инициативе Сталина на первую роль в Закавказской партийной организации Л.П. Берия, которого Орджоникидзе не только не любил, но считал проходимцем и опасным интриганом.

18 февраля 1937 года, за пять дней до открытия февральско-мартовского (1937) пленума ЦК ВКП(б), Серго Орджоникидзе покончил жизнь самоубийством, застрелившись из именного пистолета у себя в московской квартире. Официально в газетах было объявлено, что Орджоникидзе скончался от паралича сердца. Похоронен у Кремлевской стены на Красной площади Москвы.

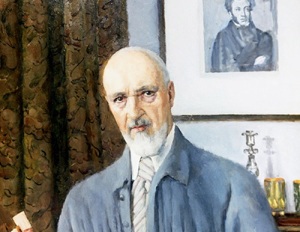

Константин Федорович Юон (1875-1958), русский и советский живописец, теоретик искусства, Народный художник СССР

Константин Федорович Юон (1875-1958), русский и советский живописец, теоретик искусства, Народный художник СССР

Родился (12) 24 октября 1875 года в Москве. Судьба всячески благоволила ему — он прожил долгую жизнь, у него был на редкость счастливый брак, окружающие любили его, успех пришел к нему очень рано и всегда ему сопутствовал.

В 1892 году Юон поступил в МУЖВЗ, где занимался у К.А. Савицкого, Н.А. Касаткина, А.Е. Архипова, В.А. Серова. Его картины были замечены еще на ученических выставках – публика раскупала их так охотно, что студент Юон смог предпринять путешествие по России и по Европе.

Впоследствии его картины были всегда желанны на самых разных выставках. Вскоре после окончания училища Юон начал преподавательскую деятельность и занимался ею всю жизнь, заслужив великую признательность своих учеников, среди которых были В.И. Мухина, скульптор-анималист В.А. Ватагин и другие.

В 1925 году Юон стал членом Ассоциации художников революционной России (АХРР). В 1948 по 1950 годы художник работал директором Научно-исследовательского института теории и истории изобразительных искусств АХ СССР.

Юон оставил много работ разного уровня. Он был живописцем, графиком и театральным художником. Пробовал себя в тематической картине, писал портреты своих современников, но истинным его призванием оказалась пейзажная живопись.

На его памяти произошло открытие древнерусской иконописи. Реставраторы стали расчищать иконы и обнаружили яркие, чистые цвета. Все это повлияло на формирование манеры Юона. Он любил радость и красоту в природе и жизни; охотнее всего изображал солнце, снег, яркие народные одежды, памятники древнерусской архитектуры («Лавра зимой», «Весенний солнечный день», обе 1910; «Мартовское солнце», 1915). Большой известностью пользуется его картина «Купола и ласточки. Успенский собор Троице-Сергиевой лавры» (1921).

К историческим темам – революции и Отечественной войны – Юон также подходит через пейзаж («Перед вступлением в Кремль в 1917 году. Троицкие ворота», «Парад на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года»).

С 1952 по 1955 годы он преподавал в качестве профессора в Московском художественном институте им. В.И. Сурикова, а также в ряде других учебных заведений. С 1957 года был первым секретарем правления СХ СССР.

Среди поздних произведений Юона выделяются те, что написаны в деревне Лигачево под Москвой, где у художника был дом, и где он работал в 1908-1958 годах.

Скончался художник Константин Федорович Юон 11 апреля 1958 года в Москве.