Нонна (Ноябрина) Викторовна Мордюкова (1925-2008), советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка СССР

Нонна (Ноябрина) Викторовна Мордюкова (1925-2008), советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка СССР

Родилась 25 ноября 1925 года в селе Константиновка Донецкой области, в семье председателя колхоза. Актрисой девочка решила стать еще в детстве, но поступила во ВГИК только после Великой Отечественной войны.

В 1950 году Нонна закончила мастерскую Бибикова и Пыжовой и начала работать в Театре-студии киноактера. Во время учебы Мордюкова познакомилась и вышла замуж за Вячеслава Тихонова, с которым прожила 13 лет.

Дебют актрисы в кино был очень успешным: в 1948 году за роль Ульяны Громовой в фильме «Молодая гвардия» Мордюкова получила Сталинскую премию.

Вклад Мордюковой в отечественный кинематограф сложно переоценить, ее работа была отмечена орденами «За заслуги перед Отечеством», «Дружбы народов», премиями «Ника», «Кинотавр», «Золотой овен» и другими, была удостоена звания заслуженной и народной артистки.

Всего в фильмографии актрисы около 62 фильмов, среди которых наиболее известные: «Вокзал для двоих», «Они сражались за родину», «Бриллиантовая рука», «Гори, гори, моя звезда», «Журавушка» и другие.

Фразы персонажей Мордюковой стали крылатыми: «Наши люди в булочную на такси не ездят!», «Скромненько, но со вкусом!», «Я не знаю, как там в Лондоне, а у нас – управдом друг человека!», «Хороший ты мужик, но не орёл. Нет, не орёл!», «Еще раз так пошутишь – всю голову оторву вместе с ушами»…

Под размах её таланта трудно было подобрать сценарий. Но те роли, которые ей доставались, даже самые маленькие, актриса превращала в большие шедевры. Народная артистка СССР Мордюкова была награждена многими государственными наградами.

В 2000 году она издала автобиографическую книгу «Не плачь, казачка!».

Нонна Викторовна Мордюкова умерла 6 июля 2008 года в Москве, была похоронена на Кунцевском кладбище столицы.

Британская энциклопедия включила ее в десятку величайших актрис 20 века. Кроме неё из русских актрис этой чести удостоилась только Фаина Раневская.

Георгий Николаевич Васильев (1899-1946), советский кинорежиссер, сценарист и актер

Георгий Николаевич Васильев (1899-1946), советский кинорежиссер, сценарист и актер

Родился (13) 25 ноября 1899 года в Вологде, в семье юриста. В революционном 1917 году Васильев окончил с золотой медалью 1-ю Астраханскую гимназию. Первое образование получил в 1917-1918 годах в Нижнем Новгороде на механическом факультете Варшавского политехнического института.

В 1920–1923 годах служил в Красной Армии, воевал против адмирала Колчака. В 1922 – 1923 годах учился в Московской театральной студии «Молодые мастера» Певцова, а с 1923 года в качестве кинокритика публиковался в периодической печати.

С 1925 года его жизнь прочно связана с кинематографом. Сначала он работал редактором-монтажером зарубежных картин Московского отделения «Госкино». В 1928–1929 годах Георгий занимался в «Инструкторско-исследовательской мастерской» Эйзенштейна.

С 1929 года Георгий Васильев стал режиссёром ленинградской кинофабрики «Совкино» (впоследствии киностудии «Ленфильм»). Они работали вместе с Сергеем Васильевым под общим псевдонимом – братья Васильевы, хотя и не были родственниками.

Братья Васильевы снимали вместе короткометражки–агитфильмы, в них порой сочетались эпизоды с актерами и мультипликация. Снимались и документальные ленты, и игровые – к примеру, по собственным сценариям были поставлены фильмы: «Подвиг во льдах» (1928), «Спящая красавица» (1930), «Личное дело» (1932), «Волочаевские дни» (1937), «Оборона Царицына» (1942), «Фронт» (1943), «Песня» (1946, не завершен).

Самой известной их работой считается «Чапаев», снятый в 1934 году. Братья Васильевы, опасаясь слишком пессимистического финала фильма, сняли ещё два варианта концовки. В первом по Лбищенску маршируют войска красных. Раненые Анка и Петька проезжают мимо, на их лицах радость, за кадром звучат слова Чапаева: «Счастливые, говорю, вы с Петькой. Молодые. Вся жизнь впереди».

Второй снимался на родине Сталина, в городе Гори. В кадре – красивый яблоневый сад, в котором Анка играет с детьми. К ним подходит Петька, он уже возглавляет стрелковую дивизию. За кадром голос Чапаева: «Вот поженитесь, работать вместе будете. Война кончится, великолепная будет жизнь. Знаешь, какая жизнь будет? Помирать не надо!».

Кроме того, во время Великой Отечественной войны был снят агитационный ролик, в котором обыгрывался альтернативный финал Чапаева. В нём Чапаев доплывает-таки до противоположного берега, где красноармейцы пеняют ему: «Заждались уже вас!». После этого Василий Иванович произносит речь с призывом бить врага (фашистов) по его примеру.

Умер Георгий Николаевич Васильев в Любляне 18 июня 1946 года.

Анастас Иванович Микоян (1895-1978), советский государственный и политический деятель

Анастас Иванович Микоян (1895-1978), советский государственный и политический деятель

Родился (13) 25 ноября 1895 года в селе Санаин Тифлисской губернии (ныне в Армении, близ города Алаверди), в семье плотника (сегодня в Санаине работает музей Микояна).

После окончания сельской школы поступил в духовную семинарию в Тифлисе. В конце 1914 года записался в армянскую добровольческую дружину, воевал на турецком фронте. Вернувшись в Тифлис, вступил там в РСДРП(б). В 1916 году поступил в духовную академию в Эчмиадзине. С 1917 года вел партийную работу, с марта 1919 года возглавил Бакинское бюро Кавказского крайкома РКП (б). В октябре 1919 вызван в Москву; член ВЦИК.

Микоян внес большой вклад в развитие советской пищевой промышленности. Известные рыбные дни были введены в СССР именно по его настоянию: в сентябре 1932 года вышло постановление Наркомснаба СССР «О введении рыбного дня на предприятиях общественного питания». Значительно позже, в 1976 году, рыбный день был назначен на четверг.

Некоторые историки полагают, что Микояна также следует считать и одним из основателей советской рекламы. Он приглашал знаменитых поэтов придумывать броскую рекламу, наподобие Маяковского: «Нигде кроме, как в Моссельпроме». А на крыше Политехнического музея горела пестрая реклама: «Всем попробовать пора бы, как вкусны и нежны крабы», «А я ем повидло и джем», «Нужен вам гостинец в дом? Покупай донской залом». Все это было идеей Микояна, курировавшего также и внутреннюю торговлю.

На XX съезде КПСС Микоян выступил с критикой Сталина еще до доклада Хрущева, который закрыл съезд. В дальнейшем Микоян поддерживал Хрущева в его борьбе с оппозицией в 1956–1958 годах.

В ноябре 1965 года Микоян был отправлен в отставку, как достигший 70-летнего возраста и заменен на лояльного Брежневу Николая Подгорного, но остался членом ЦК и Президиума Верховного Совета. С 1975 года Микоян не участвовал больше в работе Верховного Совета, в 1976 году не был переизбран в ЦК.

Анастас Иванович Микоян скончался 21 октября 1978 года в Москве и был похоронен на Новодевичьем кладбище. На его могиле есть эпитафия на армянском языке.

Николай Иванович Вавилов (1887-1943), русский генетик, селекционер

Николай Иванович Вавилов (1887-1943), русский генетик, селекционер

Родился (13) 25 ноября 1887 года в Москве, в купеческой семье. В детстве любил наблюдать за растениями и животными, проявлял интерес к ботанике. Расширял свои знания в отцовской библиотеке.

Сначала мальчик учился в Московском коммерческом училище. В 1906 году он продолжил образование на агрономическом факультете в Московском сельскохозяйственном институте. Студентом уезжал на практику на Кавказ и Полтаву, изучал генеалогию растений.

В 1911 году Вавилов окончил институт и на Селекционной станции занялся исследованием иммунитета культурных растений к паразитам, позже стажируется в Петербурге.

В 1913 году Вавилова отправляют в заграничную командировку для изучения новинок в селекции и генетике. По возвращению из Европы ученый начал проводить опыты по иммунитету растений. Во время Первой мировой войны помог выявить причину отравления солдат местной мукой, затем продолжил свою научную работу в Иране и Памире.

В канун Революции Вавилова пригласили в Саратов руководить кафедрой генетики, селекции и частного земледелия. Здесь же он не оставлял изучения иммунитета злаков. В результате в 1919 году ученый выпустил монографию «Иммунитет растений к инфекционным заболеваниям».

В 1920-е годы Вавилов в рамках своей научной деятельности посещает США и Европу, Афганистан и Африку, где пополняет коллекцию образцов злаковых культур и лекарственных трав. По итогам афганской экспедиции ученый выпускает совместно с Д.Букиничем книгу «Земледельческий Афганистан», за которую получает золотую медаль имени Н.М. Пржевальского.

В этот же период Вавилов организует и возглавляет сначала Всесоюзный институт прикладной ботаники и новых культур, позже Институт генетики АН СССР. А также продолжает свои азиатские экспедиции.

В 1940 году во время экспедиции по областям Украины и Белоруссии ученого арестуют и спустя год приговаривают к расстрелу. Однако позже высшую меру заменяют 20-летним сроком.

26 января 1943 года Николай Иванович Вавилов скончался в саратовской тюрьме. В 1955 году был реабилитирован посмертно.

Сергей Иванович Танеев (1856-1915), русский пианист, педагог, композитор, музыкальный ученый

Сергей Иванович Танеев (1856-1915), русский пианист, педагог, композитор, музыкальный ученый

Родился (13) 25 ноября 1856 года во Владимире, в дворянской семье. Его дядя, Александр Сергеевич Танеев, был камергером двора и композитором-любителем; брат Владимир Иванович — известный экономист и общественный деятель; двоюродная сестра — фрейлина двора Анна Вырубова.

Сергею Танееву было всего 10 лет, когда он поступил в только что открывшуюся Московскую консерваторию, которую окончил в 1875 с золотой медалью по классам фортепиано Н.Г. Рубинштейна и композиции П.И. Чайковского. Танеев был любимым учеником и близким другом Чайковского до конца дней Петра Ильича, нередко исполнителем его сочинений, а также их редактором и аранжировщиком.

После образовательной поездки за рубеж Танеев преподавал в Московской консерватории музыкально-теоретические предметы, а затем фортепиано; в 1885–1888 годах по просьбе Чайковского возглавил консерваторию; в дальнейшем вел специальные курсы полифонии и музыкальной формы.

В 1905 году, в знак солидарности с Н.А. Римским-Корсаковым, уволенным из Петербургской консерватории, Танеев ушел из Московской консерватории и продолжал занятия с учениками частным образом. Среди консерваторских студентов Сергея Ивановича – композиторы С.В. Рахманинов, А.Н.Скрябин, Н.К. Метнер, С.М. Ляпунов, Р.М. Глиэр, А.Т. Гречанинов и многие другие; большинство из них постоянно обращалось за советами к Танееву и после окончания обучения.

В круг общения Сергея Ивановича входили не только музыканты; он неоднократно встречался с Л.Н.Толстым, живо интересовался поэзией символизма, был лично знаком с молодыми московскими поэтами. Одним из его увлечений был язык эсперанто, на котором написана большая часть его дневников.

После смерти Н.Г. Рубинштейна и П.И. Чайковского Танеев оказался центральной фигурой музыкальной жизни — как педагог, пианист, дирижер, ученый. Но самое главное — он был музыкантом огромного кругозора, безупречного вкуса и человеком высочайшей нравственной чистоты и ответственности.

Как композитор Танеев являлся признанным главой московской школы. Его композиторское наследие велико по масштабам и разнообразно по жанрам, в нем представлены и оперы, и симфонии, и вокальная лирика. Наиболее крупные достижения связаны с хоровыми, кантатными жанрами и камерными ансамблями.

Умер Сергей Иванович Танеев в Москве (6) 19 июня 1915 года.

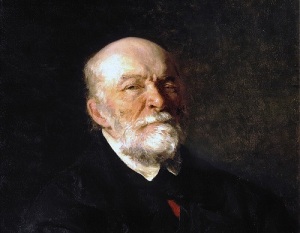

Николай Иванович Пирогов (1810-1881), русский хирург, основоположник военно-полевой хирургии, педагог, академик

Николай Иванович Пирогов (1810-1881), русский хирург, основоположник военно-полевой хирургии, педагог, академик

Родился (13) 25 ноября 1810 года в Москве. После школы решает стать врачом и поступает в МГУ на медицинский факультет. Затем продолжает образование за границей. Пять лет работает в прибалтийском городе Дерпт и здесь же защищает докторскую.

В 26 лет молодой хирург становится профессором Дерптского университета, а через несколько лет уезжает в Петербург. В северной столице занимается теорией и практикой: руководит кафедрой хирургии в Медико-хирургической Академии и организует клинику госпитальной хирургии. В том числе готовит военных хирургов.

В 1847 году Пирогов практикует полевую хирургию в армии на Кавказе. Здесь он применяет на практике свои разработки, например, впервые проводит обезболивание эфиром, делает перевязки не лубками, а накрахмаленными бинтами.

Пирогов разработал метод, который сейчас в честь него назван «операцией Пирогова», он лег в основу остеопластических операций. Хирург также ввел новую дисциплину – топографическую анатомию (так называемую «ледяную анатомию»). Исследования на замороженных трупах позволили выпустить иллюстрированное руководство для хирургов. Атлас стал незаменимым вкладом в оперативную хирургию.

В Крымскую войну Пирогов стал главным хирургом осажденного Севастополя. Здесь, спасая раненых, хирург впервые применил гипсовую повязку. А также начал медицинскую подготовку сестер милосердия. В Севастополе Пирогов расширяет методы военно-полевой хирургии.

После войны хирург возвращается в Санкт-Петербург, но из-за конфликта с императором попадает в опалу. А спустя несколько лет его вообще увольняют с государственной должности и высылают в Одессу. И это не смотря на то, что заслуги хирурга признали во многих иностранных академиях.

В своем имении рядом с Винницей ученый организует бесплатную больницу и проводит там почти весь остаток жизни. Он уезжал оттуда лишь в 1870 году на фронт прусско-французской войны и русско-турецкой – в 1877 году.

В 1881 году хирург получил звание почетного гражданина Москвы.

Умер Николай Иванович Пирогов (23 ноября) 5 декабря 1881 года в своем имении под Винницей.