Тамара Петровна Сёмина (82 года), советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР

Тамара Петровна Сёмина (82 года), советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР

Родилась 25 октября 1938 года в городе Льгов Курской области, в семье военнослужащего. Отец погиб на фронте. Тамара носит фамилию второго отца, который удочерил её и воспитывал как родную дочь.

До 8 класса Тамара училась в Калуге. Потом – в школе рабочей молодежи и одновременно работала там же библиотекарем и секретарём. Учителем по литературе Тамары был Булат Шалвович Окуджава. Поступив в Калужский пединститут, Тамара уезжает в Москву с твердым намерением стать актрисой.

В 18 лет она поступила во ВГИК. С первого же курса Сёмина начала сниматься в кино. В 1958 году дебют в картине «Два Федора» принёс первый успех. Она сразу же запомнилась зрителю.

До окончания ВГИКа успела сняться ещё в трёх картинах, одна из которых – экранизация романа Л.Толстого «Воскресение». За эту роль читатели журнала «Советский экран» признали Тамару лучшей актрисой 1961 года. К тому же фильм с успехом был показан в разных странах мира, а на XV Международном кинофестивале в Локарно в 1962 году юной актрисе был присуждён приз ФИПРЕССИ. Также она была признана лучшей актрисой и на кинофестивале в Мар-дель-Плато в Аргентине.

В 1961 году Сёмина принята в Театр-студию киноактёра. Продолжая сниматься в кино, играет в театре. Успешно и с блеском играет роли широкого диапазона. Талант Сёминой делает её героинь яркими, насыщенными, незабываемыми.

Среди самых известных фильмов с её участием: «Коллеги», «Порожний рейс» (1962), «День счастья» (1963), «Время, вперёд!», «Чистые пруды» (1965), «Любовь Серафима Фролова» (1968), «Один из нас», «Сохранившие огонь» (1970), «Трактир на Пятницкой» (1977), «Вечный зов» (1983), «Одиноким предоставляется общежитие» (1983) и другие.

Всего актриса снялась в более чем 50 фильмах. Среди её работ в новом тысячелетии – роли в картинах: «Участок» (2003), «Джек-пот для Золушки» (2004), «Заколдованный участок» (2006), «Химик» (2010), «Трое в Коми» (2013), «Любимые женщины Казановы» (2014), «Медсестра» (2015), «Королева Марго» (2017) и других. Также она снимается в рекламе и участвует в различных телепроектах.

В настоящее время Народная артистка РСФСР Тамара Петровна Сёмина живёт и работает в Москве.

Галина Павловна Вишневская (1926-2012), советская и российская оперная певица, режиссер, педагог, Народная артистка СССР

Галина Павловна Вишневская (1926-2012), советская и российская оперная певица, режиссер, педагог, Народная артистка СССР

Родилась 25 октября 1926 года в Ленинграде, в семье Павла Иванова. Детство провела в Кронштадте. Имела от природы поставленный голос.

Пережила Ленинградскую блокаду. В шестнадцать служила в частях ПВО. В 18 лет поступила в Ленинградский областной театр оперетты. Вскоре стала исполнять сольные партии. Работала в Большом театре, исполнила более чем 30 партий.

Фамилию Вишневская оставила от первого мужа. Вторым мужем был директор театра оперетты Марк Ильич Рубин. В третий раз вышла замуж за знаменитого виолончелиста М.Л. Ростроповича, в ансамбле с которым выступала на самых престижных концертных площадках мира.

В семидесятых годах Галина была вынуждена уехать с мужем на длительные гастроли за рубеж. В 1978 году Указом Президиума Верховного Совета СССР Вишневская и Ростропович были лишены гражданства, почетных званий и наград. Вскоре они уехали в Америку, куда Ростроповича пригласили главным дирижером Национального симфонического оркестра США.

Галина Вишневская пела на всех крупнейших сценах мира (Ковент Гарден, Метрополитен опера, Гранд Опера, Ла Скала, Мюнхенская Опера и др.). В числе ее записей, сделанных в период вынужденной эмиграции, полная редакция оперы Прокофьева «Война и мир», пять дисков с романсами русских композиторов Глинки, Даргомыжского, Мусоргского, Бородина и Чайковского.

В 1982 году, после триумфального исполнения партии Татьяны на сцене «Гранд опера» в Париже, Вишневская оставила профессиональную оперную сцену и занялась преподаванием. Когда она закончила петь — все недоумевали, но Галина Павловна считала, что лучше уйти раньше на несколько лет, чем хоть на день позже. Но совсем концертную деятельность она не оставила, выступала как драматическая актриса, а также записывала пластинки, проводила мастер-классы, написала автобиографическую книгу «Галина», которая была издана на многих европейских языках.

В 1990 году Вишневская и Ростропович были восстановлены в гражданстве, и в начале 1990-х годов Галина Павловна вернулась в Россию. Она стала почетным профессором Московской консерватории, вышла на сцену МХАТа в качестве драматической актрисы. Снялась в главных ролях в фильмах «Провинциальный бенефис» и «Александра».

Народная артистка СССР и РСФСР, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II и III степени и французского ордена Почетного легиона, почетный доктор ряда университетов, лауреат различных премий, Галина Павловна Вишневская награждена многими государственными и общественными наградами.

В последние годы она руководила Центром Оперного пения Галины Вишневской в Москве. Являлась председателем жюри Открытого международного конкурса оперных артистов Галины Вишневской, президентом Всероссийской ярмарки певцов в Екатеринбурге, патронировала детский Музыкальный театр.

11 декабря 2012 года талантливая певица, прекрасная женщина Галина Павловна Вишневская скончалась на 87 году жизни в Москве, в кругу семьи.

Александр Ильич Егоров (1883-1939), советский военачальник, Маршал Советского Союза

Александр Ильич Егоров (1883-1939), советский военачальник, Маршал Советского Союза

Родился (13) 25 октября 1883 года в городе Бузулук Самарской губернии, в многодетной семье мещанина. После окончания самарской классической гимназии в 1901 он поступил на военную службу, затем окончил Казанское пехотное юнкерское училище и получил офицерское звание. Во время революции 1905 года участвовал в карательных операциях на Кавказе.

Как кадровый военный царской армии Егоров с начала Первой мировой войны (1914-1918) находился на фронте, участвовал во многих боях, командовал ротой, батальоном и полком, был 5 раз ранен и контужен. Уже тогда он проявил храбрость и военное умение, за что был награжден несколькими боевыми наградами и Георгиевским оружием, дослужился до звания полковника.

После Февральской революции 1917 года Александр примкнул к левым эсерам, но уже после Октябрьской революции перешел на сторону большевиков, а в 1918 году вступил в коммунистическую партию. Как опытный военный, он сразу же был назначен членом комиссии по демобилизации старой армии, став одним из организаторов строительства новой армии, принимал участие в разработке исторического декрета о создании Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА) и, как убеждённый сторонник создания строго дисциплинированной регулярной армии, отстаивал необходимость введения должности главнокомандующего вооруженными силами республики и создания при нём единого штаба. Также Егоров отвечал за отбор офицеров для Красной армии, занимался вопросами пленных и беженцев.

С началом Гражданской войны он вновь оказался на фронте, где командовал армиями и фронтами, провел несколько успешных боевых операций, участвовал в разгроме войск генерала А.И. Деникина и в советско-польской войне. После завершения военных действий Егоров в начале 1920-х годов командовал войсками Киевского и Петроградского военных округов. Затем возглавлял Кавказскую краснознаменную армию, войска Украины и Крыма, принимал активное участие в осуществлении военной реформы вместе с М. В. Фрунзе.

В 1925-1926 годах Александр Ильич служил военным атташе в Китае. Вернувшись домой, занялся вопросами реорганизации и перевооружения Красной Армии с учетом новейших достижений военной техники тех лет. Один из крупнейших теоретиков РККА по вопросам стратегии и оперативного искусства – Егоров в 1931 году был назначен начальником Генштаба. Он стал одним из первых военачальников, кому было присвоено воинское звание Маршала Советского Союза.

В 1937 году Егоров был переведен на пост заместителя наркома обороны СССР (который освободился после ареста М.Н. Тухачевского), избран депутатом Верховного Совета СССР и участвовал в работе пленума ЦК, на котором поддержал И.В. Сталина в вопросе о массовой чистке в армии.

Маршал Советского Союза, кавалер семи орденов царской армии и Георгиевского оружия, кавалер четырех орденов Красного Знамени – Егоров был награжден медалью «XX лет РККА» и Почетным революционным оружием (шашкой). Он написал несколько книг, среди них «Разгром Деникина», «Львов-Варшава», «Взаимодействие фронтов», «Задача современного военного искусства» и др.

По воспоминаниям современников, Александр Ильич был жизнерадостным, скромным, «не кичившимся» постами и званиями, безгранично преданным делу армии человеком. Но в период сталинских репрессий Егоров, как и многие талантливые военачальники, тоже оказался в опале. В 1938 году Постановлением политбюро его сняли с поста зам. наркома и назначили командующим войсками Закавказского военного округа, а вскоре вообще уволили из армии.

27 марта 1938 года Егоров был арестован по обвинению в заговоре и измене. Во время следствия подвергался жестоким избиениям и пыткам. 23 февраля 1939 года Александр Ильич Егоров был расстрелян. Реабилитирован посмертно в 1956 году.

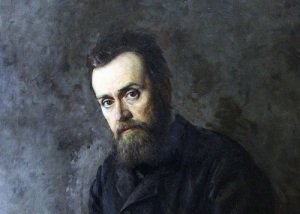

Глеб Иванович Успенский (1843-1902), русский писатель

Глеб Иванович Успенский (1843-1902), русский писатель

Родился (13) 25 октября 1843 года в Туле, в семье чиновника. Учился в Петербургском и Московском университетах, которые не окончил из-за недостатка средств.

Начал печататься в 1862 году. Вскоре стал видным представителем демократической литературы 1860-х. В 1864-1865 годах печатался в журнале «Русское слово», в 1865-1866 годах – в некрасовском «Современнике». Главная тема Успенского в это время – жизнь и быт мелких чиновников и городской бедноты.

В 1868 году Успенский становится одним из основных сотрудников «Отечественных записок», литературным соратником Некрасова и Салтыкова-Щедрина. В цикле повестей «Разоренье» (1869-1871) с глубоким проникновением в психологию представлены образы рабочих, идейные искания интеллигентов-разночинцев.

В 1870-х годах Успенский совершил поездки за границу, сблизился с деятелями революционного народничества (С.М. Степняк-Кравчинский, Г.А. Лопатин, Д.А. Клеменц, П. Л. Лавров).

С конца 1870-х годов центральной темой творчества Успенского становится пореформенная деревня: циклы очерков и рассказов «Из деревенского дневника» (1877-1880), «Крестьянин и крестьянский труд» (1880), «Власть земли» (1882), «Кой про что» (1886-1887) и др., в которых он пишет о разорении крестьян, росте кулачества, разложении крестьянской общины.

В 1880-е годы Успенский создаёт циклы очерков и рассказов о духовных исканиях русской интеллигенции в период реакции: «Без определённых занятий» (1881), «Волей-неволей» (1884) и др. Взгляды писателя на нравственное предназначение искусства нашли яркое отражение в очерке «Выпрямила» (1885).

Произведения о народной жизни в последний период творчества – «Живые цифры» (1888), «Поездки к переселенцам» (1888-1889) и др. Реалистический художественный метод Успенского характеризуется сочетанием кропотливого исследования, страстной публицистичности с яркой образностью, богатством речевых характеристик, мастерством диалога, тонким юмором.

С осени 1889 года у писателя начинается нервное расстройство, которое переходит в сумасшествие (прогрессивный паралич). Осенью 1892 года он был помещён в Колмовскую больницу для душевнобольных в Новгороде, где и провёл последние годы своей жизни.

Скончался Глеб Иванович Успенский (24 марта) 6 апреля 1902 года от паралича сердца, был похоронен на Волковом кладбище в Петербурге.

Творчество Успенского высоко ценили Тургенев, Салтыков-Щедрин, Горький.

Мария Фёдоровна Романова (в девичестве София Мария Доротея Августа Луиза Вюртембергская) (1759-1828), российская императрица, жена Павла I, мать Александра I и Николая I

Мария Фёдоровна Романова (в девичестве София Мария Доротея Августа Луиза Вюртембергская) (1759-1828), российская императрица, жена Павла I, мать Александра I и Николая I

Родилась 25 октября 1759 года в Штеттине. Её отец, принц Фридрих Евгений Вюртембергский, состоял на прусской службе и лишь под старость сделался владетельным герцогом Вюртембергским.

После смерти первой жены российского императора Павла I 17-летняя принцесса София выходит замуж за наследника престола и принимает православие.

Отношения между новой невесткой и царствующей свекровью Екатериной II сразу не сложились, и Марию Федоровну изолируют не только от политики, но и от воспитания родных детей.

Отчасти это компенсировалось позже — став императрицей в 1796 году, Мария Фёдоровна возглавляет общество благородных девиц и спустя год назначается начальницей всех воспитательных домов.

На этом посту Мария Федоровна много делает для женского образования. Уже при правлении ее сына Александра I, она способствует открытию женских учебных заведений во многих российских городах.

При Марии Федоровне возраст девочек для поступления в общество благородных девиц был увеличен и дворянские дети были отделены от простых мещанок. В воспитательных домах императрица постаралась ограничить число младенцев до пятисот на каждый дом, а остальных предложила отдавать крестьянам, чтобы приучать к трудолюбию и сельскому хозяйству.

Также Мария Федоровна разделила классические и ремесленные классы и выделила последние в отдельное учебное заведение. Позже оно превратилось в Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана.

Интересно, что водная система, соединяющая Волгу с Балтикой, названа Мариинской в честь Марии Фёдоровны — в связи с тем, что при строительстве этой системы деньги частично были выделены из фонда воспитательных домов.

Императрица Мария Фёдоровна Романова умерла (24 октября) 5 ноября 1828 года в Павловске.