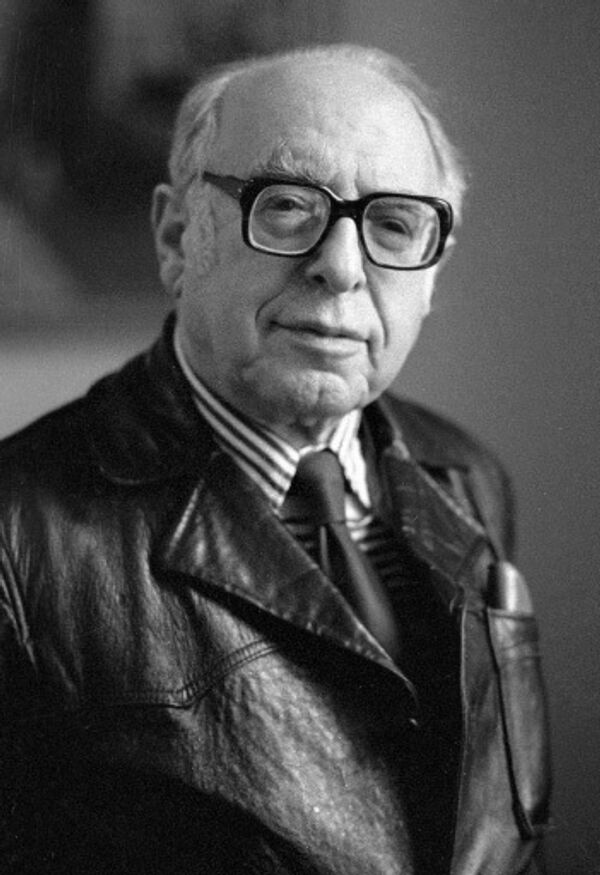

Георгий Александрович Товстоногов (1915-1989), советский театральный режиссер, педагог, Народный артист СССР

Георгий Александрович Товстоногов (1915-1989), советский театральный режиссер, педагог, Народный артист СССР

Родился 28 сентября 1915 года в Тифлисе (ныне Тбилиси, Грузия). В 1938 году он окончил режиссерский факультет ГИТИСа и затем несколько лет работал режиссером Тбилисского русского театра им. Грибоедова.

Его режиссёрский путь был стремителен. В 1946 году Георгий Александрович переезжает в Москву, где работает режиссером в Центральном детском театре, а в 1950—56 годах он — главный режиссер Ленинградского театра им. Ленинского комсомола. Товстоногов выпускал по четыре спектакля за сезон, работая почти одновременно над очень разными произведениями.

В 1956 году началась эпоха Большого Драматического театра, имя которой – Георгий Александрович Товстоногов. Он сразу установил там свой режим «театральной монархии», уволив более половины труппы. За первую половину сезона Товстоногов поставил в БДТ 4 спектакля: «Безымянную звезду» М. Себастиана, «Шестой этаж» А. Жари, «Второе дыхание» А. Крона, «Когда цветет акация» Н. Винникова.

Как «мастер героического театра», режиссер умел завлечь зрителей на свои спектакли – и это сразу привело к успеху: в весьма посредственный до этого театр публика буквально стала ломиться. Очередь за билетами занимали с ночи, а каждый спектакль шел с аншлагом.

Первая задача таким образом была выполнена: зритель вернулся в театр. Это был верный ход: театр живет зрителями, и действия Товстоногова были направлены на создание «намоленного» пространства, места, куда зрителю хочется идти.

Под его крылом был собран один из лучших драматических коллективов страны, для которого он был диктатором и абсолютным монархом. Его боялись – и очень любили, ласково называя «Гогой».

С 1960-х годов Товстоногов заведовал кафедрой режиссуры Ленинградского института театра, музыки и кинематографии, написал две важнейшие для российской театральной культуры книги по теории и практике режиссёрского творчества – «О профессии режиссера» и «Круг мыслей». Он воспитал несколько поколений мастеров режиссуры.

Народный артист СССР, лауреат нескольких Государственных премий, Герой Социалистического Труда, доктор искусствоведения — Товстоногов награжден двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, а также медалями.

23 мая 1989 года Георгий Александрович Товстоногов скончался в Ленинграде за рулем своего автомобиля, направляясь домой после просмотра нового спектакля…

Имя великого режиссера было присвоено Большому драматическому театру в 1992 году.

Ираклий Луарсабович Андроников (1908-1990), советский писатель, литературовед, мастер художественного рассказа, телеведущий

Ираклий Луарсабович Андроников (1908-1990), советский писатель, литературовед, мастер художественного рассказа, телеведущий

Родился 28 сентября 1908 года в Петербурге, в семье адвоката и присяжного поверенного. Семья Андроникова ведет свою историю от дворянской ветви рода Андроникашвили. В семье было двое детей: Ираклий и Элефтер.

В 1925 году Андроников окончил школу в Тифлисе и поступил на историко-филологический факультет Ленинградского университета и одновременно на словесное отделение Института истории искусств. С 1928 года начал выступать как лектор филармонии.

Ираклий окончил университет в 1930 году, получив диплом литработника с журнально-газетным уклоном, стал сотрудником юмористического журнала «Ёж и Чиж». С 1934 года работал библиографом в Публичной библиотеке, и это ему помогло в исследовании творчества М.Ю. Лермонтова, которое он начал еще в студенческие годы.

В 1935 году состоялось первое публичное выступление Андроникова как чтеца. С тех пор его выступления с устными рассказами стали пользоваться большой популярностью. В 1936 году Андроников опубликовал первую статью о Лермонтове, а в 1939 году вышла его книга «Жизнь Лермонтова».

Во время Великой Отечественной войны Ираклий Луарсабович работал в газете «Вперёд на врага» на Калининском фронте.

После войны он продолжил исследования творчества Лермонтова и в 1947 году защитил кандидатскую диссертацию «Разыскания о Лермонтове», а в 1956 – докторскую «Лермонтов в Грузии в 1837 году».

Кроме этого, у Андроникова вышел еще ряд книг о поэте – «Лермонтов. Новые разыскания», «Рассказы литературоведа» (1949), «Лермонтов» (1951), «Лермонтов. Исследования, статьи, рассказы» (1952).

Ираклий Луарсабович за свое творчество был удостоен Государственной премии СССР, Ленинской премии СССР и награжден двумя орденами.

В 1954 году Андроников впервые выступил на Центральном телевидении с циклом рассказов. Передачи назывались: «Ираклий Андроников рассказывает». Было снято несколько фильмов, в которых он читал свои устные рассказы. Его яркая образная речь, личное обаяние рассказчика снискали всеобщую любовь зрителей.

Умер Ираклий Луарсабович Андроников 13 июня 1990 года в Москве.

Борис Ефимович Ефимов (имя при рождении — Борис Хаимович Фридлянд) (1900-2008), советский художник-график, мастер политической карикатуры, Народный художник СССР

Борис Ефимович Ефимов (имя при рождении — Борис Хаимович Фридлянд) (1900-2008), советский художник-график, мастер политической карикатуры, Народный художник СССР

Родился 28 сентября 1900 года в Киеве. Уже с 5-ти лет он начал рисовать. Позднее поступил в реальное училище, где учился его брат Михаил. Вместе они издавали рукописный школьный журнал.

В 1918 году в киевском журнале «Зритель» появились первые шаржи Бориса Ефимова на Блока. Год спустя он становится одним из секретарей редакционно-издательского отдела Народного комиссариата по военным делам Советской Украины.

С 1922 года художник переезжает в Москву, где сотрудничает с газетами «Правда» и «Известия», с журналом «Крокодил», а с 1929 года с журналом «Чудак».

В 1966-1990 годах Ефимов работал главным редактором творческо-производственного объединения «Агитплакат». Активно участвовал во всех политических кампаниях советского режима.

Он – автор политически злободневных карикатур на международные темы, несмотря на то, что его творчество выпало на очень тяжелый период развития страны. Именно его усилиями была создана «положительная сатира» – уникальный по меркам мировой культуры феномен.

Народный художник СССР, Герой Социалистического труда, лауреат Государственных премий СССР, действительный член Российской академии художеств — Ефимов был награжден орденами и медалями.

В 2006 году Борис Ефимович принял участие в подготовке издания книги «Автограф века». 28 сентября 2007 года, в свой 107-й день рождения, он был назначен на должность главного художника газеты «Известия».

Борис Ефимович Ефимов скончался 1 октября 2008 года в Москве.

Надежда Андреевна Дурова (1783-1866), первая в русской армии женщина-офицер («кавалерист-девица»), писательница

Надежда Андреевна Дурова (1783-1866), первая в русской армии женщина-офицер («кавалерист-девица»), писательница

Родилась 28 сентября 1783 года в Киеве от брака гусарского ротмистра Дурова с дочерью малороссийского помещика Александровича. Дуровы с первых дней вели скитальческую полковую жизнь. Воспитание девочки было поручено гусару Астахову. В такой обстановке ребенок рос до 5 лет и усвоил себе привычки и наклонности резвого мальчика.

В 1789 году отец поступил в город Сарапул на место городничего. Мать стала приучать Надю к рукоделию, хозяйству, но это дочери не нравилось. Когда она подросла, отец подарил ей черкесского коня Алкида, езда на котором стала её любимым занятием.

Восемнадцати лет была выдана замуж, и через год у неё родился сын. Вскоре она сблизилась с есаулом казачьего отряда, стоявшего в Сарапуле; возникли семейные неприятности, и Надежда решилась осуществить свою давнишнюю мечту – поступить на военную службу. Она назвалась Александром Соколовым, сыном помещика, и поступила в Конно-польский уланский полк.

Участвовала в битвах при Гутшадте, Гейльсберге, Фридланде, всюду обнаруживала храбрость. За спасение раненого офицера в разгар сражения была награждена солдатским Георгиевским крестом и произведена в офицеры с переводом в Мариупольский гусарский полк.

Император Александр I, пораженный желанием женщины служить родине на военном поприще, разрешил ей остаться в армии в чине корнета гусарского полка под фамилией Александров (производной от его имени), а также обращаться к нему с просьбами.

В Отечественную войну она участвовала в сражениях, в битве при Бородино была контужена ядром в ногу, и уехала для лечения в Сарапул. Позднее была произведена в чин поручика, служила ординарцем у Кутузова.

В 1816 году вышла в отставку в чине штабс-ротмистра и жила в Сарапуле и Елабуге. Ходила в мужском костюме, сердилась, когда обращались к ней, как к женщине. Очень любила животных. Начала писать и издаваться, поощряемая похвалой Пушкина, прочитавшего её «Записки» под заглавием «Кавалерист-Девица». В 1840 году вышло её собрание сочинений в четырёх томах.

Одна из главных тем её произведений – раскрепощение женщины, преодоление разницы между общественным статусом женщины и мужчины.

Остаток жизни Дурова провела в маленьком домике в городе Елабуге. Умерла Надежда Андреевна (21 марта) 2 апреля 1866 года.