Нина Ивановна Русланова (75 лет), советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России

Нина Ивановна Русланова (75 лет), советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России

Родилась 5 декабря 1945 года в городе Богодухов Харьковской области Украинской ССР — так принято считать. Но это точно не известно, как и дата её рождения и настоящее имя.

Она была найдена грудным ребёнком и определена в детский дом. Её несколько раз переводили в разные детские дома Харьковской области. После окончания восьмого класса она поступила в Харьковское строительное училище, где получила профессию штукатура маляра.

Учёбу в училище совмещала с учёбой в вечерней школе. Потом поступила в Харьковский театральный институт. Проучившись два года, бросила институт и уехала в Москву поступать в Театральное училище им. Б.В. Щукина. На втором курсе училища её заметили и пригласили сниматься в кино. Это был фильм Киры Муратовой «Короткие встречи».

После окончания училища она стала актрисой театра им. Евгения Вахтангова. Работу в театре совмещала со съёмками в кино — «Афоня», «Бесстрашный атаман», «Тени исчезают в полдень», «Цыган», «Не стреляйте в белых лебедей», «Найти и обезвредить», «Берегите мужчин», «Мой друг Иван Лапшин».

В 1985 году Нина начинает работать в театре им. Вл. Маяковского, но примерно через год покидает театр. Главной творческой ареной становится кино: «Зимняя вишня», «Дикий хмель», «Возвращение Будулая», «Валентин и Валентина», «Кин-дза-дза», «Она с метлой, он в чёрной шляпе», «Завтра была война», «Хлеб — имя существительное»…

В 1987 году её приглашают в Театр Рубена Симонова, а с 1988 года она становится актрисой киностудии имени М.Горького. Продолжают выходить киношедевры с её участием: «Собачье сердце», «Зимняя вишня-2», «Мама, не горюй», «Хрусталёв, машину!», «Первый после Бога», «О чём говорят мужчины», «Мамы», «Вий» и другие.

Работу в кино и театре актриса совмещает со съёмками в телесериалах: «Моя прекрасная няня», «Папины дочки», «Заколдованный участок», «Путейцы», «Террористка Иванова» и других. Всего в фильмографии актрисы более 150 киноролей.

Народная артистка России Нина Русланова — лауреат Государственной премии РСФСР, Государственной премии Белоруской ССР, Государственной премии Украинской ССР имени Тараса Шевченко, четырёх Национальных кинематографических премий «Ника», а также удостоена золотой медали имени Довженко, театральной премии «Чайка» и Гран-при Академии искусств Франции. Сегодня она продолжает свою творческую карьеру, живет и работает в Москве.

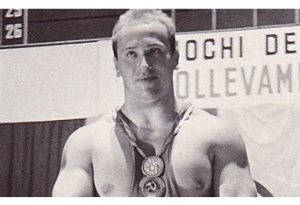

Юрий Петрович Власов (85 лет), советский тяжелоатлет, олимпийский чемпион, российский политик и писатель

Юрий Петрович Власов (85 лет), советский тяжелоатлет, олимпийский чемпион, российский политик и писатель

Родился 5 декабря 1935 года в Макеевке Донецкой области Украинской ССР. Его отец, Петр Парфенович, был неординарным человеком – работал разведчиком, дипломатом, журналистом, специализировался на Китае. Мать, Мария Даниловна, заведовала библиотекой.

Юноша с отличием окончил Суворовское военное училище в Саратове и Военно-воздушную инженерную академию в Москве, получив звание старшего лейтенанта. Свои спортивные способности он начал показывать еще в училище – прекрасно бегал на лыжах и коньках, имел второй мужской разряд по легкой атлетике, а на первенстве суворовских и нахимовских училищ страны был вторым в толкании ядра и первым в метании гранаты.

После завершения учебы Власов несколько лет работал инспектором по спорту ЦСКА (до 1968 года, после чего подал рапорт об увольнении в запас) и тогда же серьезно увлекся тяжелой атлетикой и вскоре стал выступать в тяжелом весе. Весной 1957 года Власов стал рекордсменом СССР в рывке и толчке, а первую медаль заработал на чемпионате СССР 1958 года – тогда он положил в свою копилку «бронзу».

Спустя всего год ему уже принадлежало безоговорочное лидерство, и затем он не проиграл ни одних соревнования вплоть до летних Олимпийских игр 1964 года, когда первым стал его товарищ по команде Леонид Жаботинский.

А вот на Олимпиаде в Риме, которую еще называют именем Власова, в 1960 году, он выиграл олимпийское «золото», причем с оглушительным успехом. При этом Юрий сумел установить здесь четыре олимпийских рекорда, подняв в сумме 537,5 килограмма (жим – 180, рывок – 155, толчок – 202,5) и установив в троеборье и толчке одновременно мировые рекорды. Такой вес еще никто и никогда не поднимал над своей головой! Помимо олимпийского золота на этой Олимпиаде он получил еще и специальный приз «За наиболее фантастический результат» и титул лучшего спортсмена игр. На торжественном закрытии XVII летних Игр Власов нёс спортивное знамя советской команды.

Заслуженный мастер спорта СССР, олимпийский чемпион (1960), серебряный призер XVIII летних Игр (1964), 4-кратный чемпион мира (1959, 1961-1963), 6-кратный чемпион Европы (1959-1964), 5-кратный чемпион СССР (1959-1963) – Юрий Власов к тому же за свою спортивную карьеру установил 31 мировой рекорд и 41 рекорд СССР. При этом он не просто побеждал, а усовершенствовал и обновил всю методику подготовки штангиста к соревнованиям.

Уйдя из большого спорта, спортсмен оставил следующим поколениям тяжелоатлетов систему тренировок, которая стала обязательной для всех штангистов в стране. Свой последний мировой рекорд Власов установил на чемпионате Москвы в 1967 году, а спустя год официально простился с тяжелой атлетикой, отдав предпочтение литературной деятельности.

Несмотря на насыщенную спортивную жизнь, очерки и рассказы Юрий Власов начал публиковать еще в 1959 году, в 1961-м стал победителем конкурса на лучший спортивный рассказ, а уже в 1962 году приехал на чемпионат Европы не только как спортсмен, но и как специальный корреспондент газеты «Известия».

Первая полноценная книга Власова – сборник рассказов «Себя преодолеть» – вышла в 1964 году. В дальнейшем были изданы повесть «Белое мгновение», роман «Соленые радости», а также книга «Особый район Китая. 1942–1945» – результат семилетней работы в архивах и бесед с очевидцами событий. После некоторого перерыва увидели свет еще несколько произведений, в том числе трехтомник «Огненный крест». Причем книги писателя посвящены не только спорту, он также является автором многочисленных исторических и публицистических произведений.

Кроме того, Власов вел весьма активную общественную и политическую жизнь. Он, в частности, был президентом Федерации тяжелой атлетики, Федерации атлетической гимнастики СССР и Независимой Пушкинской Академии, избирался народным депутатом Советского Союза и депутатом Государственной Думы России. В августе 1991 году во время попытки государственного переворота принял участие в защите Белого дома.

В 1996 году он баллотировался на пост Президента России, однако потерпел поражение и, набрав менее одного процента голосов избирателей, выбыл в первом туре. После чего Юрий Петрович Власов отошел от общественной и политической деятельности и полностью посвятил себя литературному творчеству.

Александр Михайлович Родченко (1891-1956), советский художник, график, фотограф, родоначальник фотомонтажа

Александр Михайлович Родченко (1891-1956), советский художник, график, фотограф, родоначальник фотомонтажа

Родился в Санкт-Петербурге (23 ноября) 5 декабря 1891 года, в семье театрального бутафора. Позднее семья переезжает в Казань. Александр обучается в Казанском приходском начальном училище, затем в Казанской художественной школе.

После Октябрьской революции работает в Москве, активно участвует в жизни профсоюза художников-живописцев, оформляет кафе «Питтореск» и другие, работает в отделе ИЗО Наркомпроса, заведует Музейным бюро.

Родченко создает много работ в жанре абстрактно-геометрической миниатюры. Кроме живописи и графики увлекается объёмным конструированием: «Складывающиеся и разбирающиеся» – цикл из плоских картонных элементов, «Плоскости, отражающие свет» – цикл мобилей, отражающих свет, «По принципу одинаковых форм» – цикл, представляющий всевозможные комбинации деревянных брусков.

Родченко является одним из идеологов производственного искусства. В 20-х годах 20 века преподает на деревообделочном и металлообрабатывающем факультете. Специализировался на разработке многофункциональных предметов, творческим кредо считал «украшение предметов и зданий не за счет пустого украшательства, а путем выявления функциональных особенностей».

Сотрудничал с Институтом художественной культуры. Один из организаторов фотогруппы «Октябрь», автор ряда знаменитых фотоснимков: «Пионерка» и «Пионер-трубач», работы сняты с максимально нижней точки, для того времени это был необычный и смелый ракурс, раскрывающий динамизм композиции.

Родченко был художником журналов «Леф» и «Новый Леф». Он принял участие в Парижской выставке современных декоративных и промышленных искусств 1925 года в качестве оформителя советского раздела. Получил серебряные медали выставки за свои рекламные плакаты. Родченко является автором панно на Доме Моссельпрома в Москве.

В 1932 году выходит из группы «Октябрь», работает фотокорреспондентом издательства Изогиз, художником-оформителем журнала «СССР на стройке», оформляет фотоальбомы: «Первая конная», «Красная армия», «Советская авиация». Много выставляется в фотосалонах зарубежных стран. Впервые применил фотомонтаж для оформления книг. В поздние годы вернулся к живописи.

Александр Михайлович Родченко умер 3 декабря 1956 года в Москве.

Константин Алексеевич Коровин (1861-1939), русский живописец и театральный художник

Константин Алексеевич Коровин (1861-1939), русский живописец и театральный художник

Родился в Москве (23 ноября) 5 декабря 1861 года в состоятельной старообрядческой купеческой семье. Его отец Алексей Михайлович окончил университет, а мать Аполлинария Ивановна происходила из рода дворян Волковых.

В четырнадцать лет Константин Алексеевич поступил на архитектурное отделение Московского училища живописи, ваяния и зодчества, после двух лет обучения перешел на отделение живописи. Учился у Алексея Кондратьевича Саврасова.

Для завершения образования Коровин едет в Петербург и поступает в Академию художеств, но через три месяца уходит оттуда, разочаровавшись в тамошних методах преподавания.

В 1888 и 1894 годах Коровин совершает путешествие на север вместе с другом Валентином Серовым. В этот период появляются такие его работы, как «Гавань в Норвегии», «Ручей святого Трифона в Печенеге», «Гаммерфест. Северное сияние», «Мурманский берег».

Значительное место в творчестве Коровина занимает Париж — городские пейзажи были созданы явно под сильным влиянием французских импрессионистов, а еще — Крым, где в Гурзуфе художник построил по своему проекту дачу, на которой подолгу жил на протяжении 1910—1917 годов.

С 1901 года Константин Алексеевич преподает в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Во время Первой мировой войны Коровин работает консультантом по маскировке в штабе русской армии.

После октябрьской революции 1917 года в России Коровин активно занимается вопросами сохранения памятников искусства, организует аукционы и выставки в пользу освободившихся политзаключенных, продолжает также сотрудничать с театром. В 1923 году художник выехал за границу и поселился во Франции.

Константин Алексеевич Коровин скончался в Париже 11 сентября 1939 года.

Большое количество работ художника хранится в Русском музее.

Афанасий Афанасьевич Фет (1820-1892), русский поэт, переводчик, мемуарист

Афанасий Афанасьевич Фет (1820-1892), русский поэт, переводчик, мемуарист

Родился (23 ноября) 5 декабря 1820 года в усадьбе Новоселки Орловской губернии. Мать будущего поэта – дочь обер-кригскомиссара Карла Беккера – Шарлотта-Елизавета была замужем за мелким чиновником Иоганном Фетом и мирно жила в немецком Дармштадте, пока туда не приехал состоятельный русский помещик, отставной офицер Афанасий Неофитович Шеншин.

По некоторым данным, Шарлотта-Елизавета Беккер влюбилась в Шеншина и, бросив семью, бежала с ним в Россию, уже будучи беременной. Здесь она приняла православие, взяв имя Елизаветы Петровны Шеншиной, и обвенчалась с Шеншиным. Сын был записан под фамилией отца – Афанасий Шеншин, и носил это имя вплоть до четырнадцати лет.

В 1834 году орловские губернские власти, получив анонимный донос, начали наводить справки о рождении мальчика. Возникла опасность, что брак его родителей могут признать недействительным, а ребенка – незаконнорожденным. В результате Шеншин-старший спешно вывез сына в Лифляндию. Там он выхлопотал у немецкой родни признание мальчика «сыном умершего ассесора Фета».

После окончания немецкого частного пансиона Крюммера Фет поступил в Московский университет. Сначала он обучался на юридическом факультете, но все больше увлекаясь стихотворчеством, перевелся на историко-филологическое (словесное) отделение философского факультета.

Первый поэтический сборник Афанасия Фета, получивший название «Лирический пантеон», увидел свет еще в университетские годы. Позже его сочинения начали печататься в различных литературных журналах.

Я пришел к тебе с приветом,

Рассказать, что солнце встало,

Что оно горячим светом

По листам затрепетало;

Рассказать, что лес проснулся,

Весь проснулся, веткой каждой,

Каждой птицей встрепенулся

И весенней полон жаждой;

Рассказать, что с той же страстью,

Как вчера, пришел я снова,

Что душа все так же счастью

И тебе служить готова;

Рассказать, что отовсюду

На меня весельем веет,

Что не знаю сам, что буду

Петь — но только песня зреет.

Стихотворение «Я пришел к тебе с приветом…» (1843)

Завершив учебу, в 1845 году Фет поступает на военную службу, становясь кавалеристом. На следующий год он получил первое офицерское звание. В 1853 году его перевели расквартированный под Петербургом гвардейский полк, где поэт, опубликовавший к тому времени уже два сборника стихов, знакомится с Иваном Тургеневым, Николаем Некрасовым, Иваном Гончаровым и другими литераторами. В тот же период он сближается с редакцией журнала «Современник».

В 1856 году увидел свет третий поэтический сборник Фета, в качестве редактора которого выступил Тургенев. Спустя два года поэт выходит в отставку в чине гвардейского штабc-ротмистра, переезжая в Москву. В 1863 году издан двухтомник его стихов.

Последние девятнадцать лет жизни поэт вновь носил фамилию Шеншин – это право было возвращено ему в 1873 году, как дворянство. Но свои литературные произведения и переводы он по-прежнему подписывал как Афанасий Фет.

В вечер такой золотистый и ясный,

В этом дыханье весны всепобедной

Не поминай мне, о друг мой прекрасный,

Ты о любви нашей робкой и бедной.

Дышит земля всем своим ароматом,

Небу разверстая, только вздыхает;

Самое небо с нетленным закатом

В тихом заливе себя повторяет.

Что же тут мы или счастие наше?

Как и помыслить о нем не стыдиться?

В блеске, какого нет шире и краше,

Нужно безумствовать — или смириться!

Стихотворение «В вечер такой золотистый и ясный…» (1886)

В 1880-е годы публиковались и переводы Фета: обе части «Фауста» Гете, все сочинения Горация, элегии Тибулла и Проперция, «Энеида» Вергилия, а также «Мир как воля и представление» и «О четверояком корне закона достаточного основания» Шопенгауэра и ряд других произведений.

Афанасий Афанасьевич Фет умер (21 ноября) 3 декабря 1892 года в Москве, не дожив двух дней до своего 72-летия. Существует версия о том, что литератор пытался покончить с собой – он долгое время болел и устал терпеть недуг. Похоронили поэта в родовом имении Шеншиных, которое находилось в селе Клейменово.

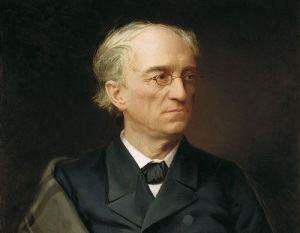

Фёдор Иванович Тютчев (1803-1873), русский поэт, дипломат, консервативный публицист

Фёдор Иванович Тютчев (1803-1873), русский поэт, дипломат, консервативный публицист

Родился (23 ноября) 5 декабря 1803 года в Орловской губернии, в семье старинного дворянского рода. Получив достойное домашнее образование, поступил на отделение словесности в Московский университет, который с успехом окончил в 1821 году.

Большую часть жизнь Тютчев провел в Мюнхене, там же женился на Баварской аристократке, графине Ботмер. Их дом посещали многие знаменитые немецкие поэты и философы того времени. Тютчев был близко знаком с Гейне и Шеллингом. Стихи первого он лично переводил на русский, со вторым вел яростные философские споры. Жизнь в Германии во многом повлияла на творчество самого Тютчева. Его философская лирика по духу гораздо ближе к образцам немецкой поэзии, нежели русской.

Интересна и личная судьба Тютчева. Официально он был женат два раза и оба раза его женами становились немецкие аристократки, ни слова не понимавшие по-русски. Со второй своей возлюбленной, Эрнестиной Дёрнберг, Тютчев сошелся, ещё будучи женатым на Элеоноре Ботмер, своей первой жене. Супруга вскоре умерла – измена мужа и крушение корабля, на котором она плыла с детьми в Турин, сильно подкосили её здоровье. Тютчев всю ночь провел у гроба Элеоноры и к утру стал совсем седым. Тем не менее, уже на следующий год он женится на Эрнестине.

Несмотря на это, в жизни Тютчева был еще один яркий роман – любовь к Елене Александровне Денисьевой. Девушка была ровесницей его дочери и училась вместе с ней в Смольном институте. «Тайный брак» Денисьевой и Тютчева был заключен в июле 1850 года. После того, как их отношения стали известны в свете, от Денисьевой отрекся отец, она была вынуждена покинуть институт и жить на съемной квартире, но её это, кажется, не слишком интересовало. Она бросилась в омут чувств с головой и всю себя посвятила Тютчеву. В мае 1851 года у Денисьевой родилась девочка, которую в честь матери назвали Еленой. По настоянию матери девочку записали на фамилию отца.

Пик увлечения у Тютчева вскоре прошел, и уже в 1851 году он написал стихотворение-«итог»:

О, как убийственно мы любим,

Как в буйной слепоте страстей

Мы то всего вернее губим,

Что сердцу нашему милей!

Давно ль, гордясь своей победой,

Ты говорил: она моя…

Год не прошел – спроси и сведай,

Что уцелело от нея?

Куда ланит девались розы,

Улыбка уст и блеск очей?

Все опалили, выжгли слезы

Горючей влагою своей.

Ты помнишь ли, при вашей встрече,

При первой встрече роковой,

Ее волшебный взор и речи,

И смех младенчески-живой?

И что ж теперь? И где все это?

И долговечен ли был сон?

Увы, как северное лето,

Был мимолетным гостем он!

Судьбы ужасным приговором

Твоя любовь для ней была,

И незаслуженным позором

На жизнь ее она легла!

Жизнь отреченья, жизнь страданья!

В ее душевной глубине

Ей оставались вспоминанья…

Но изменили и оне.

И на земле ей дико стало,

Очарование ушло…

Толпа, нахлынув, в грязь втоптала

То, что в душе ее цвело.

И что ж от долгого мученья,

Как пепл, сберечь ей удалось?

Боль, злую боль ожесточенья,

Боль без отрады и без слез!

О, как убийственно мы любим!

Как в буйной слепоте страстей

Мы то всего вернее губим,

Что сердцу нашему милей!

Последние годы жизни были для Елены Александровны тяжелыми. Силы иссякали, давала о себе знать чахотка. В августе 1864 года Леля скончалась на руках у Федора Ивановича.

А Тютчев пережил ее на 9 лет и скончался (15) 27 июля 1873 года в Царском Селе. Гроб с телом поэта был перевезен из Царского Села в Петербург и похоронен на кладбище Новодевичьего монастыря.