Ксения Анатольевна Собчак (39 лет), российская телеведущая, актриса, журналистка, продюсер, общественный деятель и политик

Ксения Анатольевна Собчак (39 лет), российская телеведущая, актриса, журналистка, продюсер, общественный деятель и политик

Родилась 5 ноября 1981 года в семье Анатолия Собчака и Людмилы Нарусовой. Она родилась в Ленинграде, когда её родители ещё не занимали высоких постов в политике. Отец работал доцентом юридического факультета Ленинградского университета, а мать – преподавателем истории.

После окончания школы (при РГПУ им. А.И. Герцена) Ксения поступила в 1998 году в СПбГУ на факультет международных отношений. На следующий год после смерти отца она переехала в Москву и продолжила обучение в МГИМО. В 2004 году защитила магистерскую работу. Работа по специальности в МИДе не заинтересовала девушку, и она решила попробовать свои силы в качестве телеведущей.

Именно благодаря своей работе на телевидении в качестве ведущей различных реалити-шоу и телепередач («Дом-2», «Последний герой», «Блондинка в шоколаде», «Госдеп 2», «Собчак живьём» и др.) Ксения Собчак получила известность. Кроме того, одним из способов поддержания собственной популярности она сделала эпатажное публичное поведение, вызывающее неоднозначные отклики общественного мнения.

Постепенный профессиональный рост Собчак в качестве ведущей происходил на радиостанции «Серебряный дождь», где она вела собственную передачу «Будни барабаки», а затем – «Барабака и серый волк». Кроме работы на российском телевидении, Ксения принимала участие и в проектах на телевидении Украины. Пробовала себя Собчак и в роли редактора в журналах «Max», «SNC», «L’Officiel». В 2019 году она запустила собственное шоу на YouTube, которое называется «Осторожно, Собчак». В основе шоу лежат интервью, которые она сама берёт у известных личностей.

Известна Ксения Собчак и своей политической деятельностью – в 2018 году она зарегистрировалась в качестве кандидата на выборах Президента Российской Федерации, став сопредседателем «Партии перемен». На президентских выборах в марте 2018 года она заняла 4 место, набрав 1,68% голосов избирателей.

Ксения Собчак – автор нескольких книг, посвящённых моде и косметике, а также сборников интервью. Она снималась и продолжает сниматься в художественных фильмах и сериалах.

Ксения второй раз замужем. Её супруг – режиссёр Константин Богомолов. Первым мужем Собчак в 2013-2019 годах был Максим Виторган, в этом браке в 2016 году родился сын Платон.

В настоящее время кроме творческой и политической деятельности Ксения Собчак занимается бизнесом, а также участвует в рекламных кампаниях и различных телепроектах. Живет и работает в Москве.

Кира Георгиевна Муратова (в девичестве Короткова) (1934-2018), советский и украинский режиссер и сценарист

Кира Георгиевна Муратова (в девичестве Короткова) (1934-2018), советский и украинский режиссер и сценарист

Родилась 5 ноября 1934 года в бессарабском городе Сороки, в семье секретаря подпольного обкома компартии Румынии.

Сначала она училась на филфаке МГУ, затем во ВГИКе. Первые шаги в качестве режиссёра Кира Георгиевна сделала на Одесской киностудии. Её дебютным фильмом в 1962 году стала короткометражная лента «У Крутого Яра», снятая совместно с будущим мужем Александром Муратовым.

Через два года в результате их творческого союза появился уже полнометражный фильм «Наш честный хлеб».

Авторский почерк Муратовой проявился в её особенном подборе интересных человеческих характеров и судеб. Первыми самостоятельными фильмами режиссёра стали «Короткие встречи» и «Долгие проводы».

Привлекли внимание и такие картины, как «Перемена участи», «Астенический синдром» (получил награду Берлинского кинофестиваля в 1990 году). Начиная с 1987 года, работы режиссёра были неоднократно отмечены на самых различных кинофестивалях.

Кира Муратова является лауреатом Всесоюзного кинофестиваля, Российской независимой премии «Триумф», Главной премии Искусств Берлинской Академии, Премий «Ника» и «Кинотавр», кавалером ордена Ярослава Мудрого и других наград.

В лентах Киры Муратовой дебютировали такие таланты, как Зинаида Шарко, Нина Русланова, Рената Литвинова и другие.

Среди работ режиссёра в новом тысячелетии — фильмы: «Чеховские мотивы» (2002), «Настройщик» (2004), «Два в одном» (2007), «Мелодия для шарманки» (2009), «Вечное возвращение» (2012) и другие. Во многих своих картинах Муратова выступала и в качестве сценариста, а соавтором сценариев — её второй муж — художник Евгений Иванович Голубенко.

После выхода картины «Вечное возвращение» Кира Муратова заявила, что уходит из кинематографа и больше не будет снимать кино. Вместе с мужем она жила в Одессе.

Режиссер Кира Георгиевна Муратова скончалась 6 июня 2018 года в своей одесской квартире после тяжёлой болезни на 84-м году жизни.

Варвара Федоровна Степанова (1894-1958), советский живописец, график, сценограф, художник прикладного искусства

Варвара Федоровна Степанова (1894-1958), советский живописец, график, сценограф, художник прикладного искусства

Родилась 5 ноября 1894 года в Ковно (ныне Каунас, Литва). Училась в Казанской художественной школе, где познакомилась с будущим спутником жизни и соратником в искусстве Родченко, и приняла его идеи как свои.

По приезде в Москву в 1912 году работала на фабрике, посещая частную студию Юона и Строгановское художественно-промышленное училище.

Самая молодая среди представителей русского авангарда, она, тем не менее, была там заметна. Союз с Родченко определил ее переход от ранней графики и символистских стихов к беспредметной живописи и поэзии.

В основе беспредметных композиций Степановой всегда очевидны стилизованные фигуративные и предметные мотивы. Они тяготели в большей степени к игре геометрическими формами, нежели к философии языка.

Конкретность самой природы дарования предопределила сближение художницы с конструктивистами, ушедшими от отвлеченного искусства в сторону прямого производства вещей.

Она участвует в конструктивистской выставке «5?5=25» (1921), делает мебель и костюмы для спектакля В.Э. Мейерхольда «Смерть Тарелкина» по пьесе Сухово-Кобылина (1922) и для кинофильма «Отрыв» (1926), делает эскизы тканей для ситценабивной фабрики (1924-25).

Вкус к прикладной, дизайнерской деятельности приводит Степанову к занятиям полиграфией и оформлению фотоальбомов. С середины 1920-х годов она работала в области типографского дизайна и плаката. Занималась фотомонтажом, оформляла обложки книг и журналов «Советское кино», «Радиослушатель», «Красное студенчество», «За рубежом», «Книга и революция» и других.

В конце 1930-х годов Степанова вернулась к живописи. Во время Второй мировой войны была эвакуирована в Пермь. Оформляла Окна ТАСС и выставки Гослитмузея. В послевоенные годы продолжала работать художником-оформителем.

Произведения Степановой находятся во многих ведущих музеях мира, среди которых Музей современного искусства в Нью-Йорке, Государственная Третьяковская галерея в Москве, Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге, Музей Тиссен-Борнемисса в Мадриде. Одно из наиболее крупных собраний работ художницы хранится в отделе Личных коллекций ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Умерла Варвара Федоровна Степанова 20 мая 1958 года в Москве.

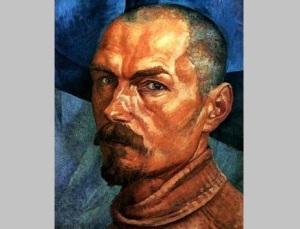

Кузьма Сергеевич Петров-Водкин (1878-1939), русский живописец-символист, график, теоретик искусства, педагог

Кузьма Сергеевич Петров-Водкин (1878-1939), русский живописец-символист, график, теоретик искусства, педагог

Один из крупнейших русских художников 20 столетия, родился (24 октября) 5 ноября 1878 года в городе Хвалынске Саратовской губернии, в семье сапожника.

Учась в четырёхклассном городском училище, Кузьма познакомился с двумя местными иконописцами, под впечатлением работ которых он пробует самостоятельно писать иконы и пейзажи масляными красками. Окончив в 1893 году училище, Кузьма отправился в Самару, где оказался в классах живописи и рисования Ф.Е. Бурова. Здесь он получил азы живописного искусства. Но уже через два года Буров скончался, и Кузьма вернулся на родину.

Вскоре рисунки юного таланта случайно попали в руки знаменитого петербургского архитектора Р.Ф. Мельцера, который приехал в Хвалынск по делам. Он был весьма поражён такой живописью и увёз Кузьму Сергеевича в Петербург, где помог получить хорошее художественное образование в Центральном училище технического рисования Штиглица.

Свою карьеру художника Петров-Водкин начал с создания образа Богоматери с Младенцем на стене церковной апсиды Ортопедического института доктора Вредена в Александровском парке.

В 1897 году Петров-Водкин переехал в Москву, где поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества (МУЖВЗ), учился у В.А. Серова. После окончания училища в 1905 году, он продолжил совершенствовать свое мастерство в частных академиях Парижа, а также посетил Италию и Северную Африку. В 1911 году Петров-Водкин стал членом объединения «Мир искусства».

Он был талантливым живописцем и графиком, однако его недостаточно было бы назвать только мастером изобразительного искусства. Он был и писателем, автором великолепных мемуаров, в его творчестве над всякой изобразительной материей преобладало активное, одухотворяющее эту материю содержание.

Его искусство развертывалось в эпоху, когда атмосфера духовных исканий художественной интеллигенции приобрела небывалую напряженность. Его понимание мира и человека, сумевшего в обстановке революционных событий в каких-то глубинах соприкоснуться с самими народными идеалами, окрашивалось в тона почти что песенной обобщенности. И интеллигенция, и народные массы проходили через революционные бури не только с идеологией, но и с «мифологией». Эту мечтательную, «мифологическую» грань своего времени Петров-Водкин выразил необычайно законченно и звонко.

В искусстве Петрова-Водкина цельно отобразился парадоксальный строй его личности: провинциально-цепкое, хозяйски-бережливое отношение к материалу духовной деятельности, с одной стороны, и космический размах гипотез, проектов, удивительная свобода мышления, интеллектуальное бескорыстие – с другой.

В годы советской власти Петров-Водкин много работал как график и театральный художник. В Ленинградском театре драмы им. Пушкина он оформил спектакли «Орлеанская дева» Шиллера, «Дневник Сатаны» по Андрееву, «Женитьба Фигаро» Бомарше. Также занимался и литературным трудом, сочиняя рассказы, повести, пьесы и очерки. Писал теоретические статьи, занимался преподаванием, будучи одним из реорганизаторов системы художественного образования СССР.

Но ориентация на вечные ценности, присущая творчеству Кузьмы Петрова-Водкина, не могла быть принята советской идеологией сталинского времени. После смерти художника – он умер 15 февраля 1939 года в Ленинграде – его имя оказалось полузабытым. Только в середине 1960-х годов произошло новое открытие Петрова-Водкина, благодаря чему теперь ясен истинный масштаб его дарования и ценность творческого наследия.