Борис Ефимович Немцов (1959-2015), российский политик, государственный и общественный деятель

Борис Ефимович Немцов (1959-2015), российский политик, государственный и общественный деятель

Родился 9 октября 1959 года в Сочи. Его отец был заместителем начальника строительного главка, мать — педиатром. В детстве Борис вместе с семьей переехал в Горький (ныне — Нижний Новгород).

В 1976 году окончил школу и поступил на радиофизический факультет Горьковского государственного университета имени Лобачевского. Работал в научно-исследовательских институтах, занимался проблемами физики плазмы, акустики и гидродинамики. В 1985 году получил степень кандидата физико-математических наук. Стал автором более 60 научных работ по квантовой физике, термодинамике и акустике, изобретателем акустического лазера и разработчиком некоторых параметров антенны для космического корабля.

В марте 1990 года Немцова избрали народным депутатом РСФСР. На президентских выборах 1991 года был доверенным лицом Бориса Ельцина по Нижегородской области, в августе того же года назначен полномочным представителем президента РФ в регионе. Тогда же занял пост главы областной администрации (при нем эта должность получила новое название — губернатор). В декабре 1995 года Бориса Немцова избрали губернатором повторно. На этом посту он снискал славу реформатора.

В 1993 году Немцов был избран в Совет Федерации, а весной 1996 года выдвинут инициативной группой на пост президента России, но от участия в выборах отказался. В марте 1997 года его назначили первым заместителем премьер-министра России. На уровне страны Немцов проводил реформы в социальной и жилищно-строительной сферах, в сфере ЖКХ, энергетики, отвечал за антимонопольную политику. С апреля 1997 года занимал должность министра топлива и энергетики России, с мая 1997 года являлся еще и членом Совета безопасности России.

В 1998 году протеже Немцова Борис Бревнов, входящий в состав руководства РАО «ЕЭС России», был уличен в финансовых махинациях и снят с поста. В итоге Немцов утратил контроль над РАО ЕЭС и был еще раз понижен в должности — из куратора ТЭКа до уровня «обеспечения потребностей хозяйства в топливе и энергии».

После дефолта 1998 года, когда правительство Сергея Кириенко было отправлено в отставку, Немцов стал исполняющим обязанности заместителя председателя правительства России, а через несколько дней сам подал прошение об отставке. В сентябре 1998 года он занял пост заместителя председателя Совета по местному самоуправлению в Российской Федерации.

Если в апреле 1997 года популярность «реформатора» Немцова все еще была высока (на посту главы государства его хотели видеть 29 процентов россиян), то к концу 1999 года «президентский рейтинг» Немцова упал до одного процента.

В конце 1999 года он был избран в Госдуму от «Союза правых сил» (СПС). В 2003 году повторно баллотировался в Думу, но проиграл выборы и подал в отставку с поста председателя политсовета СПС. В 2008 году Борис Немцов приостановил членство в «Союзе правых сил» и стал одним из лидеров объединенного демократического движения «Солидарность».

В марте 2009 года Немцов участвовал в качестве кандидата в выборах мэра города Сочи, но занял лишь второе место. В 2012 году стал сопредседателем политической партии «Республиканская партия России — Партия народной свободы», а на региональных выборах в сентябре 2013 года избран депутатом Ярославской областной думы.

В 2011–2013 годах Немцов был одним из организаторов массовых протестных выступлений в Москве.

Борис Немцов выпустил автобиографию в трех книгах: «Провинциал» (1997), «Провинциал в Москве» (1999) и «Исповедь бунтаря» (2007).

Поздно вечером 27 февраля 2015 года Борис Немцов был убит выстрелами в спину в самом центре Москвы, на Большом Москворецком мосту. Похоронен на Троекуровском кладбище столицы. По факту убийства политика было возбуждено уголовное дело.

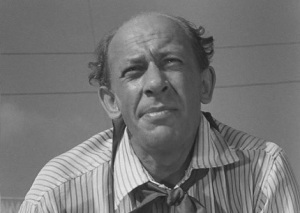

Евгений Александрович Евстигнеев (1926-1992), советский актер театра и кино, Народный артист СССР

Евгений Александрович Евстигнеев (1926-1992), советский актер театра и кино, Народный артист СССР

Родился 9 октября 1926 года в Нижнем Новгороде. В 1943-1947 годах работал слесарем на заводе «Красная Этна» в Горьком. В 1951 году окончил Горьковское театральное училище (Нижегородское театральное училище с 2003 года носит его имя) и до 1954 года был актером Владимирского областного драматического театра. В 1956 году окончил Школу-студию МХАТ, затем стал актером этого театра.

В 1957-1970 годах выступал на сцене «Современника», специализируясь на ролях с отрицательным обаянием, острой характерностью, подчас с сатирической направленностью. Но не оставался строго в рамках амплуа, сыграв Чернышева в «Декабристах», Александра II в «Народовольцах», Сатина в «На дне».

Сниматься в кино Евстигнеев начал еще в 1957 году («Поединок»), преимущественно в небольших ролях. Его герои – всевозможные чиновники, служащие и прочие работники умственного труда. Таковы Дынин («Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», 1964), режиссер драмколлектива («Берегись автомобиля») и Миша («Крылья») – 1966, Огородников («Старшая сестра», 1967), Калачев («Зигзаг удачи») и Корейко («Золотой теленок») – 1968.

Евстигнеевские образы становятся более заостренными, язвительно развенчиваемыми, порой доведенными до фарсово-абсурдного воплощения и приобретающими зловещий оттенок в фильмах: «Гиперболоид инженера Гарина» (роль Гарина, 1966), «Скверный анекдот» (генерал Пралинский, 1966, выпуск на экран – 1988), «Бег» (Корзухин, 1971).

Он стремился внести элементы лиризма и трогательности в неуживчивые характеры персонажей. Таковы его герои в картинах: «Верность» (1965), «Старики-разбойники» (1972), «Семнадцать мгновений весны» (1973), «Повесть о неизвестном актере» и «Подранки» (1977), «Старый Новый год» (1980), «Еще люблю, еще надеюсь…», «И жизнь, и слезы, и любовь» (1984), «Зимний вечер в Гаграх» (1986) и незабываемый профессор Преображенский («Собачье сердце», 1988).

Всего Евстигнеев снялся более чем в ста лентах в кино и на телевидении, по праву став одним из самых любимых актеров в стране. Заслуженный артист РСФСР и Народный артист СССР он был награжден многими государственными наградами.

Евстигнеев до последних дней продолжал много сниматься и играть на сцене МХАТа, куда он ушел вслед за Ефремовым еще в 1971 году. И много еще хотел сыграть…

Евгений Александрович Евстигнеев умер 4 марта 1992 года в Лондоне, куда приехал, чтобы сделать операцию на сердце, но не успел. Он был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

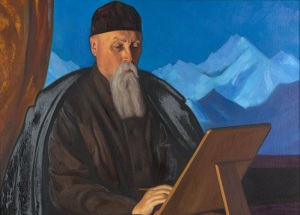

Николай Константинович Рерих (1874-1947), советский актер театра и кино, Народный артист СССР

Николай Константинович Рерих (1874-1947), советский актер театра и кино, Народный артист СССР

Родился (27 сентября) 9 октября 1874 года в Петербурге, в семье нотариуса. До 1897 года Николай учился в Академии художеств у Куинджи, а также в студии Кормона в Париже. Позже Рерих был членом объединения «Мир искусства».

В его ранних картинах определяющими сюжетами являлась древняя языческая Русь, красочные образы народного эпоса. Но уже с середины 1900-х годов тема Индии и Востока все чаще звучит на его полотнах и в литературных произведениях.

Продолжая активно работать как живописец, Рерих в поздний свой период пишет также и огромные циклы автобиографических очерков «Листы дневника» и «Моя жизнь».

Многогранный талант Николая Рериха ярко проявился в его работах для театральных постановок. Во время знаменитых «Русских сезонов» Дягилева в оформлении Рериха проходили «Половецкие пляски» из «Князя Игоря» Бородина, «Псковитянка» Римского-Корсакова, балет «Весна священная» на музыку Стравинского.

В 1934—1935 годах Николай Константинович Рерих возглавляет экспедицию в районы Внутренней Монголии, Маньчжурии и Китая. С 1936 года постоянно жил и работал в Индии.

Николая Рериха объявляли духовным водителем человечества, Антихристом, советским шпионом, руководителем мирового масонства и даже перевоплощением одного из индийских божеств…

А он всегда оставался патриотом России и её гражданином, имея при себе лишь один российский паспорт. Мысль о возвращении на Родину не покидала его никогда.

Сразу же по окончании войны художник запросил визу на въезд в Советский Союз, но 13 декабря 1947 года Николай Рерих умер в Наггаре (Индия), так и не узнав, что в визе ему отказали.

В долине Кулу, на месте погребального костра, был установлен большой прямоугольный камень, на котором высечена надпись: «15 декабря 1947 года здесь было предано огню тело Махариши Николая Рериха — великого русского друга Индии. Да будет мир».

Сергей Иванович Муравьев-Апостол (1796-1826), русский офицер, декабрист

Сергей Иванович Муравьев-Апостол (1796-1826), русский офицер, декабрист

Родился (28 сентября) 9 октября 1796 года в Санкт-Петербурге, в многодетной семье известного литератора того времени и государственного деятеля Ивана Матвеевича Муравьева-Апостола. Вскоре после рождения Сережи Иван Матвеевич был направлен посланником в Гамбург, где и прошло ранее детство мальчика.

В 1801 году семейство переехало в Мадрид, опять же по делам службы отца. Но после прихода к власти во Франции Наполеона, российскую миссию из Испании отозвали. В 1810 году семья Муравьева-Апостола вернулась в Россию. Несмотря на то, что дети выросли за границей и говорили больше по-французски, мать и отец смогли привить им сильное чувство любви к родной стране.

Юный Муравьев-Апостол, благодаря своим блестящим способностям к математике, смог с легкостью поступить в недавно образованное училище инженеров путей сообщения. Во время обучения он сразу обратил внимание на себя бойким нравом, который не мешал ему прилежно учиться.

С началом Отечественной войны 1812 года студента направили служить в главный штаб армии. Боевое крещение пятнадцатилетний Муравьев-Апостол принял летом 1812 года в сражениях за Витебск. Позже он участвовал в битве при Бородино. Командующий армией Михаил Кутузов старался держать молодого офицера при главной квартире, однако в решающие моменты Сергей отправлялся на поле боя. В составе саперной роты он строил и защищал укрепления-редуты под ураганным огнем французов.

В период 1813-1814 годов Муравьев-Апостол участвовал в заграничных походах, имел боевые награды. С 1817 по 1818 годы состоял в масонской ложе «Трех добродетелей».

Сергей Муравьев-Апостол стоял у истоков «Союза спасения» и «Союза благоденствия», а также являлся одним из наиболее активных членов Южного общества. Ему удалось наладить связи с польским Патриотическим обществом и Обществом соединенных славян.

Будучи талантливым оратором, Муравьев-Апостол успешно вел пропаганду среди солдат. Став одним из предводителей декабристов, он соглашался на идею о цареубийстве, и во время восстании Черниговского полка, организованного Южным обществом декабристов, был схвачен 3 января 1826 года, как один из руководителей. Когда это случилось, подполковник был тяжело ранен.

В соответствии с приговором, который вынес Верховный уголовный суд, Муравьева-Апостола ожидало четвертование. Позже эту казнь заменили на повешение. Тридцатилетнего декабриста, мечтавшего преобразить Россию, казнили (13) 25 июля 1826 года в Петропавловской крепости.

Историки до сих пор ведут споры о точном месте погребения Сергея Муравьева-Апостола. Предполагается, что он, как и его казненные соратники – Павел Пестель, Кондратий Рылеев, Петр Каховский и Михаил Бестужев-Рюмин нашли свой последний приют на острове Голодае.